犬の皮膚炎にオメガ3脂肪酸が効果的?皮膚の病気とサプリメントを解説

2025年12月14日カテゴリ|コラム

犬の皮膚炎にオメガ3脂肪酸が効果的?皮膚の病気とサプリメントを解説

犬の皮膚はとてもデリケートで、体の中でもトラブルが起こりやすい部分です。

実際に動物病院に来院する方の中でも、愛犬の皮膚トラブルの相談はとても多いです。

「最近、愛犬がかゆがっている」

「年齢のせいか、毛がパサついている」

「乾燥する季節でフケが多い」

そんな症状に悩む方も少なくありません。

そんな方におすすめしたいのが、オメガ3脂肪酸を含むサプリメントです。

実はオメガ3脂肪酸は、犬の皮膚の健康を守るうえでとても重要な成分です。

この記事では、犬の皮膚に起こりやすい病気とオメガ3脂肪酸の効果、よく使われるサプリメントについて詳しく解説します。

最後までお読みいただき、犬の皮膚病とオメガ3脂肪酸の関係について理解を深めましょう。

犬の皮膚で起こりやすい病気

犬の皮膚は外界に直接触れるため、アレルギーや感染、乾燥などの影響を受けやすく、さまざまな皮膚疾患が発生します。

これらの病気は、皮膚のバリア機能の低下や炎症が深く関係しています。

その炎症を抑え、皮膚の健康を支えるのがオメガ3脂肪酸です。

オメガ3脂肪酸が有効とされる皮膚疾患には、次のようなものがあります。

脂漏症

脂漏症は、皮膚の皮脂が過剰に分泌されることにより、ベタつきや皮膚炎を起こす病気です。

マラセチア皮膚炎

マラセチア皮膚炎は、真菌の一種であるマラセチアが増殖し、かゆみや皮膚炎を引き起こす病気です。

膿皮症

膿皮症は、不適切なスキンケアや乾燥、脂漏症などをきっかけに細菌が感染し皮膚炎を引き起こします。

アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎は、ハウスダストや植物など、環境中のアレルゲンに反応してかゆみや皮膚炎を起こします。

食物アレルギー

食物アレルギーは、フードやおやつの中に含まれる成分に対しアレルギー反応を起こし、かゆみや皮膚炎を引き起こす病気です。

犬の皮膚炎で使われるサプリメント

犬の皮膚炎は主に薬による治療を行います。

ですが、最近はサプリメントやスキンケアによる治療がよく併用されます。

中でもよく使われるサプリメントが、

- オメガ3脂肪酸

- 亜鉛

- ビオチン

- プロテオグリカン

- ビタミンE

などの成分です。

これらのサプリメントは、皮膚の炎症を和らげたり、再生を促したりすることで、皮膚の健康をサポートします。

特にオメガ3脂肪酸は炎症を抑える作用が期待され、犬の皮膚炎に使用されることが多いです。

オメガ3脂肪酸とは

オメガ3脂肪酸は、体の中で作ることができない必須脂肪酸の一種です。

つまり、フードから摂取しなければならない脂質ということです。

オメガ3脂肪酸は、

- EPA(エイコサペンタエン酸)

- DHA(ドコサヘキサエン酸)

- α-リノレン酸(ALA)

といった脂肪酸が挙げられます。

オメガ3脂肪酸はフードに含まれる魚が代表的な供給源です。

その他、魚油や貝類に多く含まれ、それらを原料にしたフードを利用するとオメガ3脂肪酸を摂取することができます。

オメガ3脂肪酸の主な効果

オメガ3脂肪酸はどのように皮膚の健康をサポートするのでしょうか。

また、オメガ3脂肪酸は皮膚以外にも、さまざまな臓器に効果があります。

それぞれを詳しく解説します。

皮膚への効果

オメガ3脂肪酸は抗炎症作用をもち、皮膚炎を抑えるように働きます。

また、オメガ3脂肪酸は皮膚の細胞膜の構成成分です。

皮膚のバリア機能や被毛の健康を維持する効果が知られています。

他の臓器への効果

オメガ3脂肪酸は関節や心臓、腎臓、脳にも効果があります。

具体的には、

- 関節の炎症を和らげる

- 心臓の負担を減らす

- 腎臓の負荷を和らげる

- 脳の機能をサポートする

といった効果です。

オメガ3脂肪酸は皮膚の健康はもちろん、全身の健康にも大切な栄養素です。

犬にオメガ3脂肪酸を与える際の注意点

オメガ3脂肪酸は副作用がほとんどない成分ですが、与える際にはいくつか注意が必要です。

それぞれ詳しく解説します。

摂取量を確認する

犬の体重により適切な量が決められていますので、製品のパッケージを確認しましょう。

アレルギーを確認する

オメガ3脂肪酸の原材料には、魚や貝類が多く使われています。

原材料にアレルギーがないか確認しましょう。

与え方を確認する

オメガ3脂肪酸は油に溶けやすい製品が多いので、フードと一緒に与えることがおすすめです。

保存方法を確認する

オメガ3脂肪酸は加熱や酸化に弱いため、保存方法や開封後の管理に注意が必要です。

犬の皮膚炎のためにできること

愛犬に皮膚炎を起こさせないためには、日頃の適切なスキンケアが大切です。

具体的には、

- 定期的にシャンプーをする

- 室内の湿度を適切に保つ

- 保湿ケアを行う

- 定期的に皮膚をチェックする

犬の皮膚炎は早期に発見できれば短期間で治療することができます。

小さな異変でも、気づいた時には早めに受診しましょう。

まとめ

犬の皮膚炎には、投薬以外にもさまざまな治療法があります。

特にオメガ3脂肪酸を上手に取り入れることで、愛犬の皮膚の健康をサポートすることができます。

当院では皮膚科の診療に力を入れています。

愛犬の皮膚トラブルにお悩みの際はいつでもご相談ください。

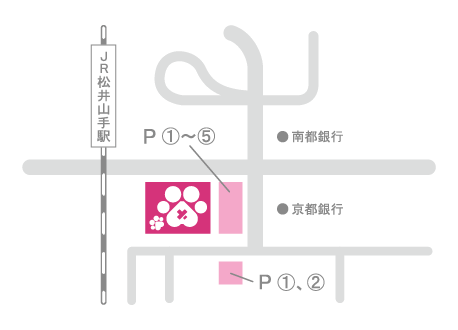

松井山手・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

犬の皮膚炎にクロルヘキシジンは効果的?正しい使い方と注意点を解説

2025年12月07日カテゴリ|コラム

犬の皮膚炎にクロルヘキシジンは効果的?正しい使い方と注意点を解説

犬の皮膚炎の治療は、自宅での投薬やシャンプーが中心です。

「治療しても皮膚炎を繰り返す」

「赤みがなかなか治らない」

「シャンプーしても改善しない」

そんな愛犬の皮膚炎に悩む方も多いのではないでしょうか。

実は、犬の皮膚の炎症や感染に対してクロルヘキシジンという成分が有効な場合があります。

この記事では、クロルヘキシジンの効果や犬の皮膚炎への使い方についてわかりやすく解説します。

最後までお読みいただき、正しいクロルヘキシジンの使い方を理解しましょう。

クロルヘキシジンの効果

クロルヘキシジンは医療用の消毒薬で、人では手指の消毒や手術器具の殺菌などに使われています。

広い範囲の細菌に作用し、特に犬の膿皮症の原因となるグラム陽性菌(ブドウ球菌など)や真菌(マラセチアなど)にも効果があります。

クロルヘキシジンは殺菌作用が持続しやすく、じわじわと成分を放ち続ける特徴があります。

犬にも比較的安全に使えるので、クロルヘキシジンは犬の皮膚炎の治療として消毒液やシャンプーとしてよく使われています。

クロルヘキシジンが使われる犬の皮膚炎

クロルヘキシジンは、

- 膿皮症

- アトピー性皮膚炎

- マラセチア皮膚炎

という皮膚炎で使われます。

また、治療だけではなく日頃の皮膚炎の予防として、定期的なシャンプーに使われることもあります。

クロルヘキシジンを含むシャンプーや消毒液の使い方

犬の皮膚炎の治療にクロルヘキシジンを取り入れる方法としては、主に2つあります。

それぞれ詳しく解説します。

薬用シャンプー

クロルヘキシジンを含む薬用シャンプーは、皮膚全体を洗浄しながら細菌の増殖を抑えることができるシャンプーです。

定期的に使用することで、愛犬の皮膚の清潔さを保つことができます。

シャンプーする際は5〜10分ほど泡を皮膚にとどめてから洗い流すと、クロルヘキシジンがしっかり浸透します。

また、シャンプーの頻度は週1〜2回程度が一般的です。

しかし、犬の皮膚の状態によりシャンプーの使い方も変わります。

シャンプーの濃度や頻度が高すぎると逆に皮膚炎を悪化させるので、必ず動物病院で指示された製品や頻度を守りましょう。

消毒液

皮膚の一部に感染や傷がある場合にも、クロルヘキシジンを含む消毒液が処方されることがあります。

コットンやガーゼに消毒液を含ませて、皮膚に直接塗布するのが一般的な使い方です。

この場合も濃度や頻度が高すぎると逆に皮膚炎を悪化させるので、必ず動物病院で指示された濃度や頻度を守りましょう。

クロルヘキシジン使用時の注意点

クロルヘキシジンはさまざまな使い方がある便利な成分ですが、使い方を誤ると皮膚トラブルを悪化させる可能性があります。

クロルヘキシジンを使用する時には、次の点に注意しましょう。

- 高濃度で使用しない

- 膣や耳などには使用しない

- シャンプー後はしっかり洗い流す

- 異常が見られたらすぐに使用を中止する

人において高濃度で使用した時に、アレルギー反応の発生が報告されています。

そのため、深い傷には約0.05%、外陰部などのデリケートな部分には約0.02%の低濃度で使うことが多いです。

また、皮膚のダメージや乾燥が強い時には、皮膚の刺激になってしまう可能性があるので、使う前は動物病院に確認しましょう。

クロルヘキシジン以外の治療法

犬の皮膚炎の治療には、クロルヘキシジンの他にもさまざまな方法があります。

具体的には、

- 抗菌薬

- 消炎剤

- サプリメント

- 保湿ケア

- 療法食

などがあります。

もし愛犬の皮膚炎が治りにくいときは、皮膚科での診察を行うと新しい治療が見つかるかもしれません。

小さな異変でも、気づいたときには早めに受診しましょう。

まとめ

犬の皮膚炎は慢性化しやすく、長期間治療を継続しなければならないケースがあります。

そんなときにクロルヘキシジンは、皮膚炎の改善や再発防止に役立ちます。

ただし、濃度や使用頻度を誤ると皮膚炎を悪化させる可能性があるため、必ず獣医師の診察を受けて使用しましょう。

当院は皮膚の診察に力を入れています。

愛犬の皮膚炎が治りにくかったり、クロルヘキシジンの使い方に迷ったりした際は、いつでもご相談ください。

松井山手・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

◎年末年始について◎

2025年12月05日カテゴリ|お知らせ

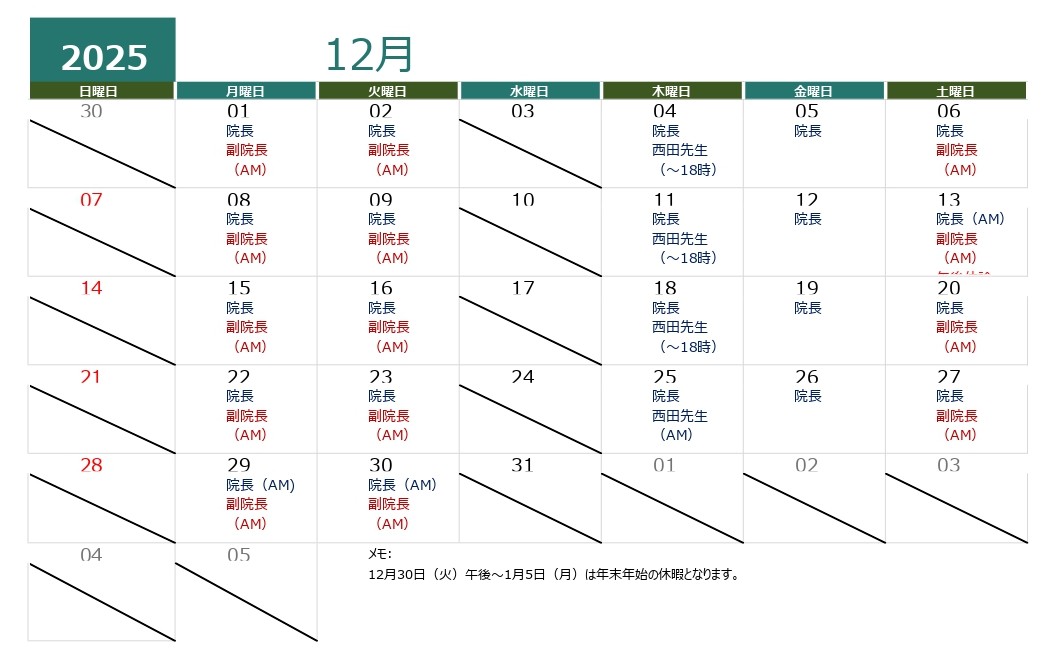

◎12月の診察について◎

2025年12月05日カテゴリ|お知らせ

犬の心臓病治療で使う強心剤とは?薬の効果や使用される場面をわかりやすく解説

2025年11月28日カテゴリ|コラム

犬の心臓病治療で使う強心剤とは?薬の効果や使用される場面をわかりやすく解説

愛犬に心臓病が見つかり、獣医師から「強心剤を使いましょう」と言われたら、愛犬の状態がどれほど悪いのかと不安になる飼い主様は多いのではないでしょうか。

強心剤がどんな薬で、どんなときに使われるのかを知っておくと、治療にも安心して向き合いやすくなります。

この記事では、犬に使われる代表的な強心剤「ピモベンダン」を中心に、強心剤の効果や副作用、服用させるときの注意点などをわかりやすく解説します。

強心剤への理解が深まることで治療に対する不安を少しでも軽くできたら幸いです。

強心剤のはたらき

強心剤は心臓の働きが低下して血液をうまく全身に送り出せなくなったときに、心臓のポンプ機能をサポートする薬です。

強心剤は心臓の収縮力を高めるはたらきによって心臓の負担を減らし、全身への血流を保つ効果が期待されます。

犬でよく使う強心剤「ピモベンダン」

犬の心臓病の治療では、「ピモベンダン」という強心剤が最も広く使われています。

ピモベンダンには心臓の収縮力を高めると同時に血管を広げる作用があり、心臓の負担を軽減する効果が期待できます。

また、飲み薬なので飼い主様でも与えやすく、副作用も比較的少ないことから、長期間の服用にも適した薬です。

まれに食欲不振や嘔吐、下痢といった副作用が出ることがあります。

もし気になる症状が見られたら、早めに獣医師に相談しましょう。

僧帽弁閉鎖不全症におけるピモベンダンの使用

僧帽弁閉鎖不全症の治療にもピモベンダンが使われています。

僧帽弁閉鎖不全症は弁がうまく閉じず血液が逆流する病気です。

血液の逆流があると心臓に余計な負担がかかるため、徐々に心臓が大きくなっていきます。

発症するのは中高齢の犬に多く、初期のうちは無症状のことも多いですが、進行すると咳や呼吸困難などが現れます。

以前までの僧帽弁閉鎖不全症の治療では、症状が現れてからピモベンダンを使用するのが一般的でした。

しかし最近の研究で、ピモベンダンを初期の段階で投与すると症状が出るのを遅らせることができ、結果的に寿命も延びることが示されました。

現在では、エコーやレントゲンで心臓の拡大が確認されれば、症状がなくてもピモベンダンが積極的に投与されるようになっています。

ピモベンダン以外の強心剤が使用されるケース

心臓病の種類や症状の重さによっては、ピモベンダン以外の強心剤が使われることもあります。

ジゴキシンを使うとき

心房細動などの不整脈を伴う病気では、心拍数を落ち着かせて心臓への負担を軽くする作用のあるジゴキシンという飲み薬が使われることがあります。

ジゴキシンは長期的に使うこともでき、効果が強い一方で、中毒を起こしやすいというデメリットがあります。

薬の使い始めは特に、食欲不振や嘔吐などの副作用に注意しましょう。

強心剤の注射薬を使うとき

今まで紹介してきた飲み薬のほかに、ドブタミンという注射や点滴で投与する強心剤もあります。

最近ではピモベンダンの注射薬も登場しました。

これらの注射薬は、急性の心不全や入院管理が必要な重症例などで状況に応じて一時的に使われます。

状態が安定したあとは、内服薬に切り替えて治療を継続するのが一般的です。

強心剤を自宅で飲ませるときの注意点

強心剤は、毎日決まった時間に正しい量を与えることで、安定した効果が得られます。

空腹時や食後など、飲ませる時間の指示がある場合は、必ず守りましょう。

また、症状が落ち着いたように見えても、自己判断で薬をやめたり量を減らしたりするのは危険です。

強心剤は心臓病を治す薬ではありません。

「元気そうだから」「咳が出なくなったから」といった理由で薬の量を変えてしまうと、状態が悪化することもあります。

処方された薬は指示に従って飲ませることを心がけましょう。

まとめ

強心剤は心臓の動きをサポートし、犬の生活の質を保つうえで欠かせない薬です。

中でもピモベンダンは、安全性と効果のバランスが良く、長期的な治療にも使われる代表的な強心剤です。

最近の研究では、僧帽弁閉鎖不全症の犬に早期からピモベンダンを投与すると予後の改善が期待できると報告されています。

ただし、強心剤はあくまで心臓の負担を軽くする薬であり、病気そのものを治すものではありません。

安定した効果を得るためには、処方された薬は自己判断で減らしたり止めたりせず、獣医師の指示を守って与えることが大切です。

当院は心臓病の診察に力を入れており、多くの症例を経験しています。

治療内容や薬に関して心配なことがあれば、どうぞお気軽に獣医師にご相談下さい。

松井山手・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

電話

電話

順番受付

順番受付

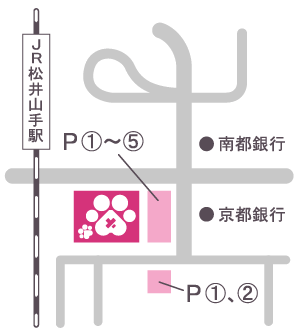

アクセス

アクセス