認定医試験

院長の奥田です。

あっという間に3月。

早すぎやしませんか?

先日年明けたなと思っていたのに。。。。

さて、私事ですが以前より興味を持ち勉強していた獣医画像診断認定医の試験を昨年末に受験してきていました。

この獣医画像診断認定医は、獣医画像診断学会が主催するもので『筆記』と『実技』の2回試験があります。

認定セミナーを受講し、まず筆記試験に臨んだのが2023年春でした。

試験受けた直後は、来年また頑張ろう。。。。と思っていたのですが、なんとか合格することができました。

筆記に合格すると次は実技試験に受験することができます。

試験は年1回しか開催されず、2023年末はスケジュールが合わなかったため受験できず、昨年末にようやく受験することができました。

『実技』試験といっても実際にエコーを当てたりするわけではなく、30数問の実際の症例のレントゲン、エコー、CT、MRIなどの画像データをもとに診断や所見をつけるというものでした。

その受験結果が、先日発表され。。。。。。

無事に合格し、晴れて獣医画像診断認定医の申請資格を得ることができました( *´艸`)

3月に申請し、6月に行われる学会で認定医証の授与が行われる予定です。

今現在の認定医は全国で47人、京都府には1人います。

なので京都府で2人目の認定医になります。

まだまだ、上には上がいる世界ですが少しずつでも力をつけ日々の診察に役立てることができればなと思っています!

画像診断は体に負担少なく、体の中を診ることができる検査です。

しゃべってくれない動物たちにとって、病気を診断するための力強い味方です。

これからも頑張ります(∩´∀`)∩

猫の包皮転移会陰尿道廔術|猫の尿道閉塞への手術

こんにちは。

院長の奥田です。

また、寒い季節がやってきました。。。。

特にガラス張りの待合室!

今更ながらに普通の壁になってほしい(;’∀’)

少しでも冷気が入ってこないように、また暖かい空気が逃げないように入り口にエアカーテンを設置してみました。

入り口入ると、時間差でゴー―っと上から風が来るのがそいつです。

頑張れ、エアカーテン!!(>_<)

さて、なんだか難しいタイトルをつけてみました。

包皮転移会陰尿道廔術。

これは手術の術式の一つで、『包皮を使って、会陰部に新しいおしっこの通り道をつくる手術』のことです。

冬は飲水量が減るため、猫ちゃんのおしっこトラブルが多い時期です。

そんなトラブルの中でも命に関わるのが、オス猫の尿道閉塞!

おしっこの通り道(尿道)がふさがってしまい、おしっこを出したくても出せない状態です。

メスはほとんどなりません。

それは尿道が太くて短いので、そうそう詰まることがないから。

オスは尿道が長くて細いので、ちょっとしたものも詰まってしまうんです。

おしっこ出したいのに全く出せない。

いや、考えただけできつい。。。。(/ω\)

手術が必要になるケースは2つ。

①詰まりがどうやっても解除できない。

➁尿道に狭窄してるところがあり、尿道閉塞を繰り返す。

今回の子は➁でした。

普段はおしっこ(液体)は出るものの、尿道に狭窄部位があり細いカテーテルすら入らない。。。

そのため、膀胱炎を起こすと炎症産物で簡単に尿道閉塞を起こしてしまう。。。

何度も尿道閉塞を繰り返してしまうために、手術に踏み切りました。

抜糸前の写真がこちら。

抜糸をするとこんな感じになります。

毛がはえてくると見た目的には手術をしたのかわからなくなります(^^ゞ

この手術法のメリットは

・美容的に手術前と見た目がほぼ変わらない。

・従来の術式は、定期的に尿の出口の部分の毛を刈る必要があり、また尿による皮膚炎が起こることがあったりしたのですが、この術式は基本的に毛刈りも皮膚炎もありません!

・そして、術後の再狭窄が起こりにくい!=再手術になる可能性が低い!

非常に良い術式だと思っています(*^^)v

手術を行った子は、排尿トラブルから解放されて元気にしています♪

猫を飼われている方、特にオス猫のオーナー様はおしっこちゃんと出てるか気を付けて見てあげてくださいね!

~京田辺・八幡・枚方・長尾の動物病院なら松井山手動物病院まで~

地域の皆さまにとって、信頼・安心できる病院に。

犬の肛門嚢アポクリン腺癌の手術の様子|お尻のできもの

こんにちは。

院長の奥田です。

だいぶ涼しくなってきましたね。

緊急事態宣言もあけたので、紅葉狩りなど行きたいところですが今後またどうなっていくのかは心配です((+_+))

さて、先日手術を行ったわんちゃんです。

わんにゃんドックでの診察の際に発見されました。

それなりに大きなしこりで肛門の右側にあり、肛門を左側に圧迫していました。

<以下に手術中の写真があります。閲覧ご注意ください。>

肛門の周囲にできるできものとして

・肛門周囲腺腫

・肛門周囲腺癌

・肛門嚢アポクリン腺癌

などがあり、肛門周囲腺腫は良性腫瘍で去勢手術をしていない中高齢のオスに多く見られます。

肛門周囲腺癌、肛門嚢アポクリン腺癌はどちらもその名の通り悪性腫瘍です。

今回は場所、大きさから肛門周囲腺癌、または肛門嚢アポクリン腺癌を疑いました。

腫瘍を疑ったときに考えることがあります。

果たして本当に腫瘍なのか?

腫瘍だとしたらどんな腫瘍なのか?

外科的に摘出できるのか?

できるとしたらどんな術式で行くのか?

それらを確かめるために各種検査を行います!

まずは『果たして本当に腫瘍なのか?』を確かめるところからスタートです。

一言にできものといっても、イボのようなものから腫瘍(良性悪性)、過形成、あとは炎症で腫れているだけと言うこともあります。

見た目ですべてが判断できれば良いのですが、現実は甘くなく見た目では判断できません。

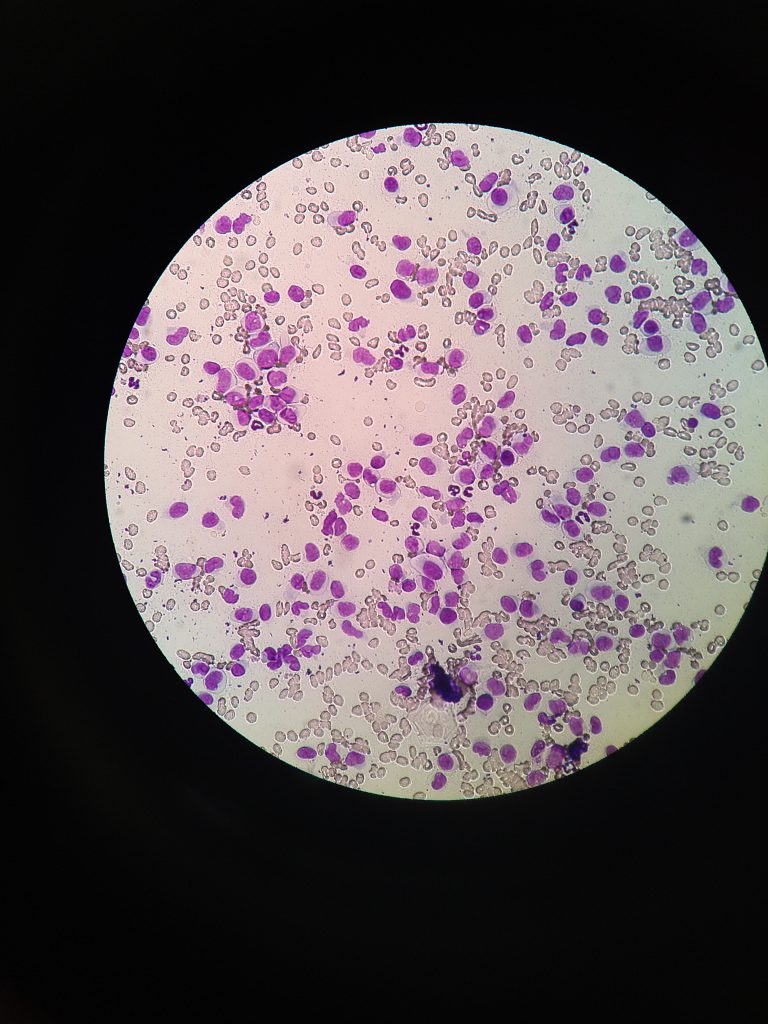

そのため、判断をするための検査として針生検と言うものを行いました。

簡単に言うと、できものに針を刺して中の細胞を取って診る検査になります。

無麻酔で簡便にできるのですが、この検査だけでは確定診断まで得ることは困難です。

ただ、腫瘍なのか、炎症なのかのある程度の見極めは可能です!

さて、実際行ったところ写真のような感じで、炎症などではなく腫瘍だなと判断しました。

腫瘍だと判断し、次は『どんな腫瘍なのか?』です。

腫瘍の種類によって予後は大きく変化し、摘出方法も変わることがあります。

それを確かめるために、今度は組織生検を行いました。

簡単に言うと、麻酔下でできものを一部分摘出し、それを病理医に診てもらう検査になります。

せっかく麻酔をかけるので一気に全部摘出することも出来なくはありませんが、腫瘍によって術式や気を付けないといけないポイントも変わってくるため、段階的に行いました。

結果は『肛門嚢アポクリン腺癌』。

この腫瘍は、小さくても転移を起こしやすいたちの悪い腫瘍ですが、転移を起こしたとしても比較的長期間生存が見込めます。

摘出手術を行う前に、どんな腫瘍で今後の経過としてどんなことが考えられるか。

治療法にはどんなものがあるのか。

予後はどうなのかなどしっかりとお伝えできるのが、事前に組織生検を行うメリットでもあります(^^ゞ

肛門嚢アポクリン腺癌の治療は、外科摘出が第一です。

『外科摘出できるのか?できるとしたらどんな術式で行くのか?』これを考えた結果。。。

この子の場合、腫瘍がそれなりに大きかったため、分子標的薬と言う抗癌剤を先に使用してサイズを少しでも小さくしてから外科摘出に臨みました。

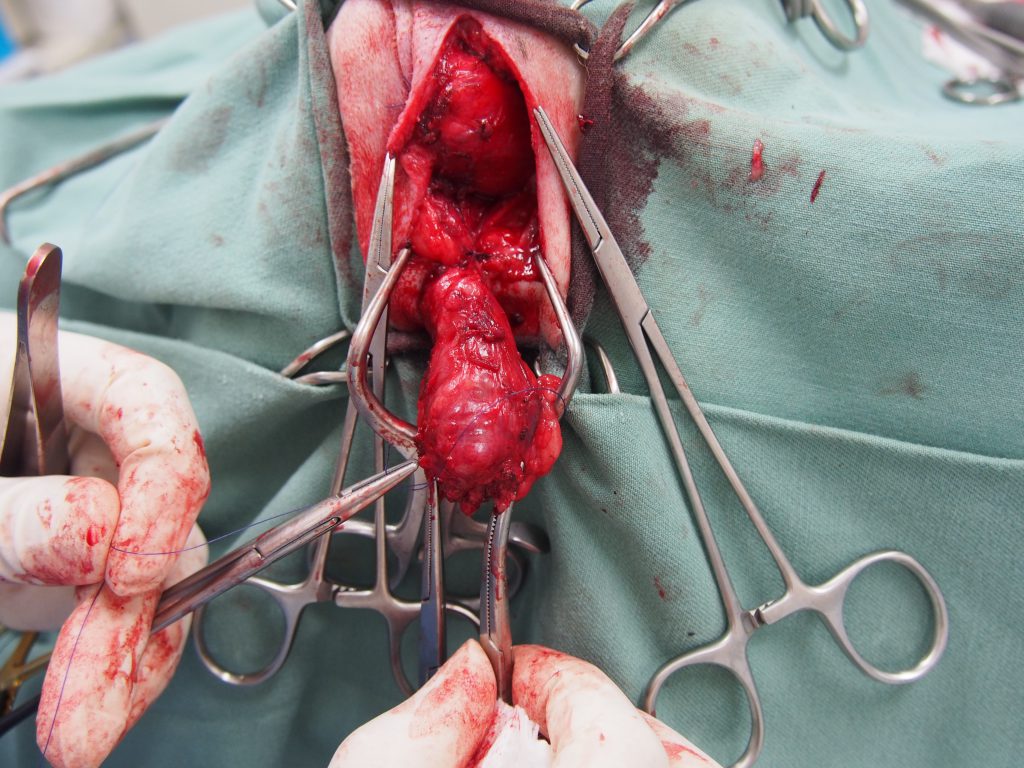

手術前の外観です。

写真だと分かりにくいのですが、点で囲んだ部分に腫瘍があります。

丁寧に剥離を行い摘出していきます。

摘出後はすぐそこに直腸の壁が見えている状態。

今後、会陰ヘルニアを起こす可能性が高いと判断し、予防的にメッシュによる整復も行いました。

術前の検査では明らかなリンパ節への転移像は認められませんでしたが、腫瘍の大きさを考えると、すでにリンパ節転移を起こしている可能性が非常に高いため、今後の経過観察が重要になります。

手術から1年後に転移がわかることもあるので、長期的な視点で治療していきます。

術後は特に問題なく、うんちも問題なく出せているとのこと(^^)/

また、腫瘍も完全摘出できていました。

抜糸も終わり、今後も頑張ろうK君!

~京田辺・八幡・枚方・長尾の動物病院なら松井山手動物病院まで~

地域の皆さまにとって、信頼・安心できる病院に。

犬の肝細胞癌の実際の手術の様子|大きな手術

こんにちは。

院長の奥田です。

先日は、お昼に大きな手術があったため午後の診察開始時間が伸びてしまいご迷惑をおかけしました。

普段は午前と午後の診察時間の間に手術や検査を行っているのですが、先日はその時間だけでは足りませんでした。

一般診療を行う獣医師の多くは、人のように細かく診る科が分かれていることはなく、皮膚科、耳鼻科、神経科、産科、内科、外科など全科診療を行っています。

全てが完璧にこなせれば理想ですが、残念ながらそんな甘いものではありません((+_+))

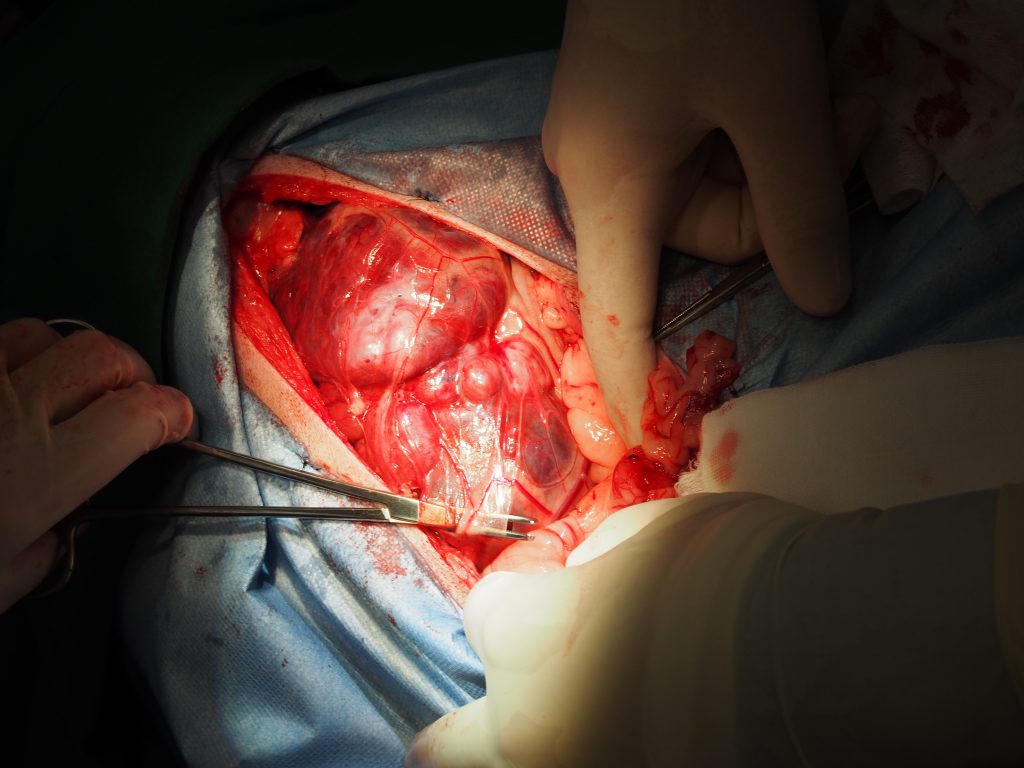

※以下に手術中の写真があります。苦手な方は閲覧をお控えください。

先日行った大きな手術は、二次病院でも手術が難しいと言われた巨大な肝臓腫瘍でした。

肝臓の外科手術は腹腔内手術の中でも難易度は高いのですが、今回のワンちゃんの肝臓腫瘍は尾状葉と言う最も難易度の高い部分にありました。

疑われる病名は肝細胞癌。

犬の肝細胞癌はゆっくり成長し、あまり転移をすることがないため外科切除できれば完治が望めます。

術前のCT検査でも転移を疑う所見はありませんでした。

二次病院で困難と言われた手術、ただ外科手術で摘出できれば完治が望めるかもしれない。。。。

オーナー様と相談の上、手術に踏み切りました。

二次病院で難しいと言われる手術だったため、私の手には余りすぎるくらい余ります。

そのため外部よりフリーランスの外科医、また万全を期すために麻酔医も招聘し手術に臨みました。

(※基本的には私の手に余る手術は、手術が可能な病院をご紹介しそちらでしていただいています。

術後管理が当院で可能であり、オーナー様の希望があれば今回のように外部より外科医を招聘することもあります。)

血管も3か所確保し、動脈で血圧をモニターし、緊急時に使用する薬剤の準備も万全です。

そうなると必然的にシリンジポンプもいっぱいです。

全ての準備を整えいざ、手術!

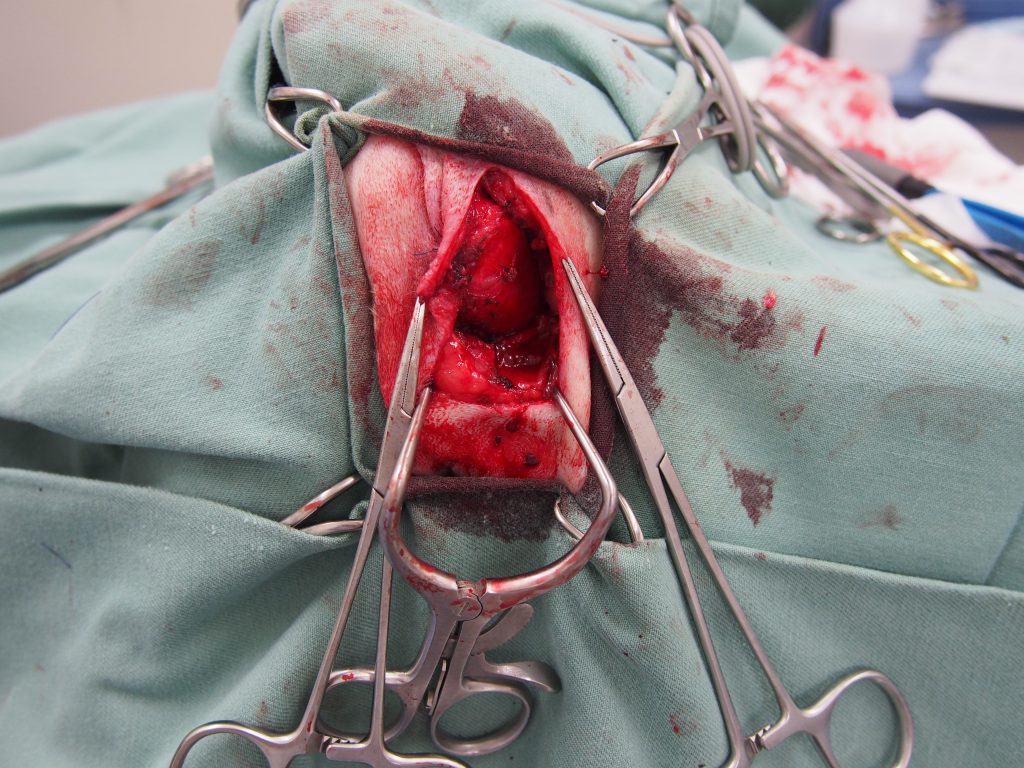

開腹すると、目の前に巨大な腫瘍。。。((+_+))

見えている部分ほとんど腫瘍です。

手術は、大きな問題なく無事に終わり、ただただ圧巻でした。

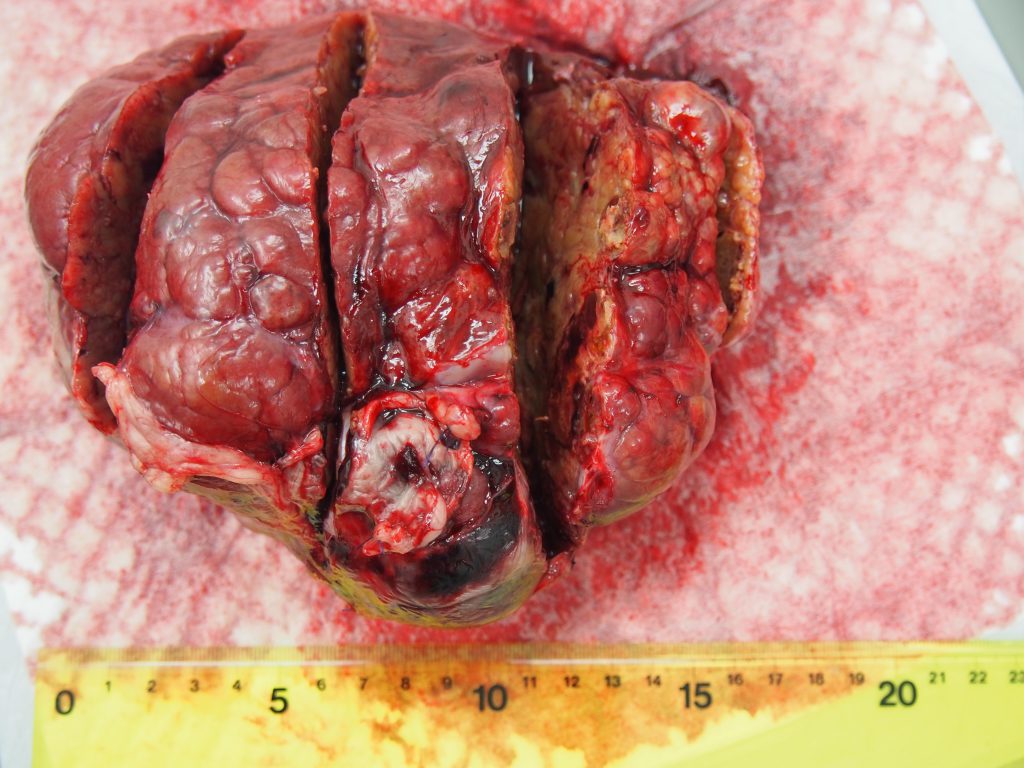

摘出した腫瘍です。

やはりすごく大きい。。。

この子は手術翌日から非常に元気で、本当に大きな手術をしたのかと疑うほどでした(;^ω^)

病理検査の結果は、高分化型肝細胞癌。

マージンはクリア⇒完全切除!!(*´▽`*)

念のためしばらくは経過観察が必要ですが、完治が期待できる結果だったので良かったです!

あまりあることではありませんが、このような大きい手術がある場合は診察時間の変更をさせて頂くことがあります。

ご了承くださいm(_ _)m

~京田辺・八幡・枚方の動物病院なら松井山手動物病院まで~

地域の皆さまにとって、信頼・安心できる病院に。

犬の不妊手術について

こんにちは。

院長の奥田です。

緊急事態宣言も延長され、オリンピックはごたついて、、、

なかなかいいニュースがないですね((+_+))

さて、今回はわんちゃんの不妊手術について少しお話しをします!

不妊手術は、全身麻酔下で卵巣、または卵巣・子宮を摘出する手術を指します。

うちを含め多くの病院が卵巣・子宮の両方を摘出していることが多いです。

動物病院では去勢手術と並んで一般的に行われている手術になりますが、皆さん手術をするべきなのかどうなのかよく悩まれると思います。

不妊手術をすることの是非に関しては、正解はありません。

手術に伴うメリット、デメリットをどう考えられるかだと思っています。

<メリット>

・性ホルモンが関係する病気(子宮内膜炎、子宮蓄膿症、乳腺腫瘍など)を予防できる。

・ヒート(生理)に伴う体調不良やストレスの軽減。

<デメリット>

・全身麻酔が必要。⇒麻酔のリスク

・術後に太りやすくなる。

実際の手術はどんなものなのかと言うと、、、、

当院での不妊手術の流れです(/・ω・)/

➀絶食絶水で午前に来院。

↓

②身体検査を行い、問題なければお預かり。

↓

➂術前検査(血液検査、胸部レントゲン検査)を行い、手術・全身麻酔のリスク判定。

↓

④問題なければ全身麻酔を行い、手術。

静脈点滴、気管挿管、心電図、血圧計、パルスオキシメーター、体温計と様々なモニターを行い、こんな感じでの手術になります。

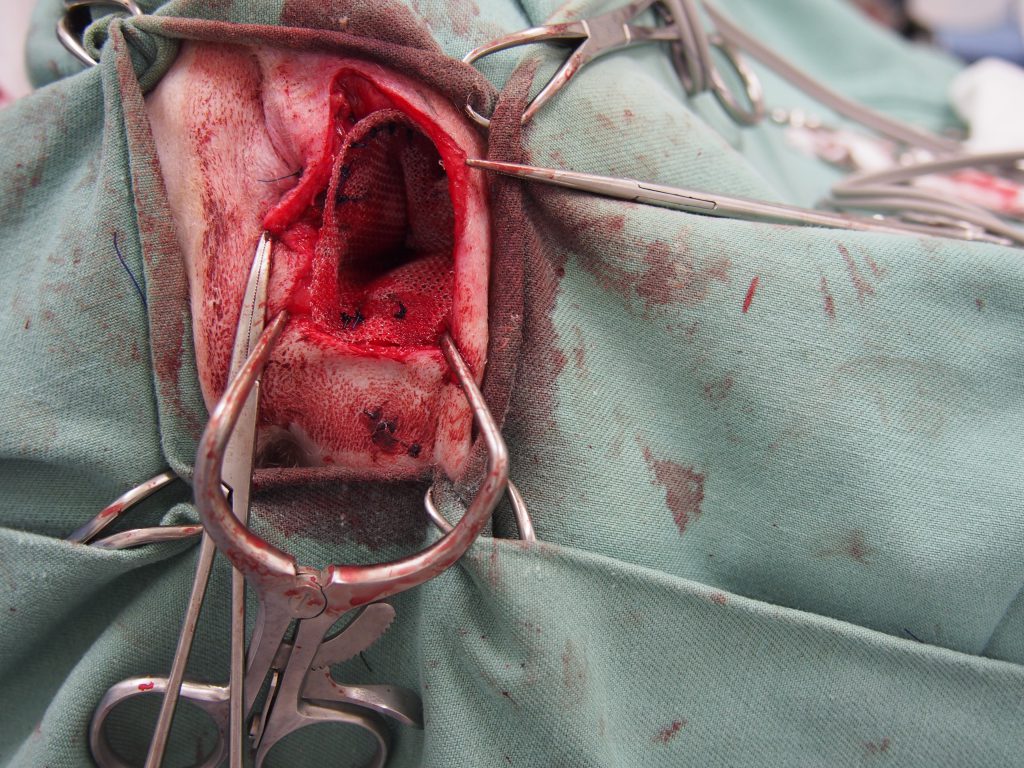

術創はこんな感じに。

↓

⑤覚醒をしっかり確認し、エリザベスカラー、もしくはエリザベスウェアにて術創を保護。

↓

⑥夕方以降、もしくは翌日に退院。

↓

⑥1週間後以降で抜糸。

小型犬や若齢の子であれば術創は写真のように小さく済むことが多いですが、脂肪の付き具合などにもよって創の大きさは変わります。

大型犬では安全のため少し大きくなります。

傷口を小さくするのが目的ではなく、無事に手術を終えることが一番の目的なので(;’∀’)

とにもかくにも安全第一です!

どうしたらいいんだろうと悩まれていたらお気軽にご相談ください(*^^)v

~京田辺・八幡・枚方・長尾の動物病院なら松井山手動物病院まで~

地域の皆様にとって、信頼・安心できる病院に。

電話

電話

順番受付

順番受付

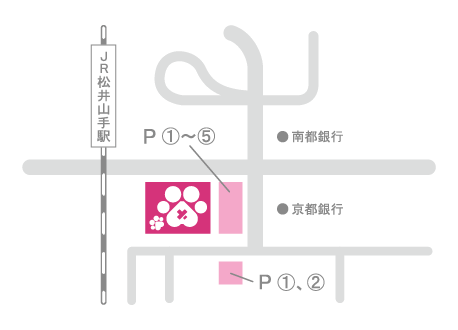

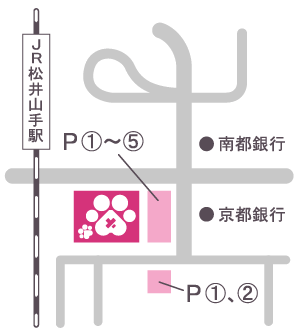

アクセス

アクセス