犬の僧帽弁閉鎖不全症のステージB2とは|心拡大と無症状の影に潜む危険

2025年08月14日カテゴリ|コラム

犬の僧帽弁閉鎖不全症のステージB2とは|心拡大と無症状の影に潜む危険

犬の僧帽弁閉鎖不全症は、小型犬に多い進行性の心臓病です。

特にステージB2では、心拡大が始まっているにもかかわらず、犬が元気に見えることが多く、「無症状=安心」と誤解されがちです。

しかし、この段階こそが治療を考える大切なタイミングです。

今回は、僧帽弁閉鎖不全症ステージB2について、どのような状態なのか、治療やケアのポイントを詳しく解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、僧帽弁閉鎖不全症の早期対応の重要性を知ってください。

ステージ分類とB2の位置づけ

僧帽弁閉鎖不全症は、心臓内の血液が逆流して心臓に負担をかける病気です。

犬の僧帽弁閉鎖不全症はアメリカ獣医内科学会(ACVIM)分類により進行度が

- ステージA

- ステージB1

- ステージB2

- ステージC

- ステージD

の5段階に分けられています。

ステージB2は「心雑音や心拡大が確認されるが、症状はまだ現れていない」段階です。

それではステージB2について詳しく説明していきましょう。

ステージB2の特徴

僧帽弁閉鎖不全症のステージB2は、心臓超音波検査やレントゲンで心拡大(左心房・左心室の拡大)が確認される状態です。

ステージB2では、心臓が拡大することで軽い咳が出る犬もいますが、症状は軽く普段通り過ごしている場合が多いです。

しかし、普段通りに見えても心臓の中では血液の逆流が進行し、ポンプ機能が負担を抱えています。

このまま放置すると、やがて重度の咳や呼吸困難といった心不全症状(ステージC)に移行するリスクが高まります。

僧帽弁閉鎖不全症のステージB2は、無症状だから大丈夫なわけではなく、心拡大が確認された時点で、進行を遅らせるための治療を検討することが重要です。

ステージB2での治療とケアのポイント

ステージB2では、心拡大の進行を食い止めるために、ピモベンダンなどの内服薬を使った治療開始が推奨されることがあります。

「症状がないのに薬を使うの?」と不安に思われる飼い主様もいらっしゃるかもしれません。

実は、EPIC試験という大規模な研究によって、無症状でも心拡大のある犬にピモベンダンを投与すると、心不全の発症を遅らせる効果があることがわかっています。

ピモベンダンは、心臓のポンプ機能を助け、血管を拡げる作用があり、心臓の負担を軽くするお薬です。

症状が現れる前から使うことで、進行を遅らせ、愛犬の生活の質を守ることが期待されています。

また、状況に応じて、血管拡張薬(ACE阻害薬)や利尿薬が併用される場合もあります。

これらの薬は心臓の負担を軽減し、心拡大の進行を抑えるために使われます。

僧帽弁閉鎖不全症のステージB2での治療開始のタイミングは、心拡大の程度や犬の体調をみて総合的に判断していくため、獣医師とよく相談しましょう。

生活面では、

- 体重管理

- 無理のない運動

- 塩分控えめの食事

- 定期的な検診

などを心がけることで、心臓の負担を軽減する手助けが可能です。

ステージB2からステージCに移行すると犬の体には大きな負担がかかります。

早期に治療し進行を食い止めるためにも、飼い主様が、日常の中で犬の呼吸や食欲、元気の有無に気を配り、少しでも異変を感じたら早めに相談することが大切です。

まとめ

犬の僧帽弁閉鎖不全症ステージB2は、見た目には元気で症状が出ていない段階ですが、心臓では負担が増しています。

この時期に治療を始めることで、心不全発症を遅らせ、愛犬の快適な生活を維持できる可能性があります。

当院では、循環器に力を入れており、心拡大の早期発見と進行予防のための診療を行っています。

「心拡大があるけど、元気だから様子見でいいのかな」と迷ったら、ぜひご相談ください。

心臓病は早期の対策がカギです。

愛犬の心臓を守るために、今からできることを始めましょう。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 犬の僧帽弁閉鎖不全症のステージB2とはどのような状態ですか?

A1. 犬のステージB2は、心雑音に加えて心拡大が確認されているものの、咳や呼吸困難などの症状がまだ出ていない段階です。

見た目は元気でも心臓にはすでに負担がかかっています。

Q2. 犬のステージB2では症状がなくても治療が必要ですか?

A2. 犬のステージB2では、ピモベンダンなどの内服治療を開始することで、心不全の発症を遅らせる効果が期待できます。

無症状の時期こそ治療開始の重要なタイミングです。

Q3. 犬の僧帽弁閉鎖不全症がステージB2から悪化するとどうなりますか?

A3. 犬のステージB2を放置すると、咳や呼吸困難が出るステージCへ進行する可能性があります。

定期検診と早期治療が進行予防のカギになります。

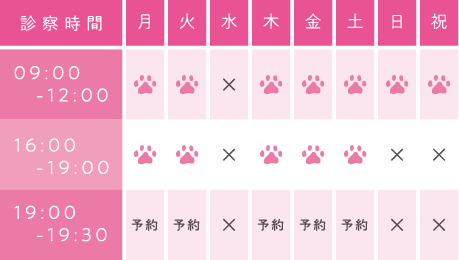

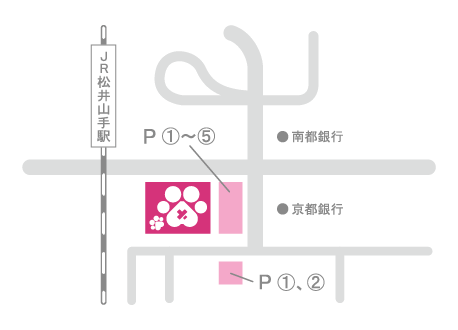

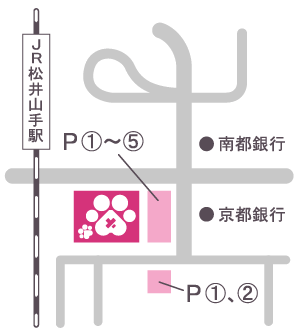

京田辺・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

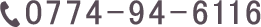

電話

電話

順番受付

順番受付

アクセス

アクセス