犬の心臓病治療で使う強心剤とは?薬の効果や使用される場面をわかりやすく解説

2025年11月28日カテゴリ|コラム

犬の心臓病治療で使う強心剤とは?薬の効果や使用される場面をわかりやすく解説

愛犬に心臓病が見つかり、獣医師から「強心剤を使いましょう」と言われたら、愛犬の状態がどれほど悪いのかと不安になる飼い主様は多いのではないでしょうか。

強心剤がどんな薬で、どんなときに使われるのかを知っておくと、治療にも安心して向き合いやすくなります。

この記事では、犬に使われる代表的な強心剤「ピモベンダン」を中心に、強心剤の効果や副作用、服用させるときの注意点などをわかりやすく解説します。

強心剤への理解が深まることで治療に対する不安を少しでも軽くできたら幸いです。

強心剤のはたらき

強心剤は心臓の働きが低下して血液をうまく全身に送り出せなくなったときに、心臓のポンプ機能をサポートする薬です。

強心剤は心臓の収縮力を高めるはたらきによって心臓の負担を減らし、全身への血流を保つ効果が期待されます。

犬でよく使う強心剤「ピモベンダン」

犬の心臓病の治療では、「ピモベンダン」という強心剤が最も広く使われています。

ピモベンダンには心臓の収縮力を高めると同時に血管を広げる作用があり、心臓の負担を軽減する効果が期待できます。

また、飲み薬なので飼い主様でも与えやすく、副作用も比較的少ないことから、長期間の服用にも適した薬です。

まれに食欲不振や嘔吐、下痢といった副作用が出ることがあります。

もし気になる症状が見られたら、早めに獣医師に相談しましょう。

僧帽弁閉鎖不全症におけるピモベンダンの使用

僧帽弁閉鎖不全症の治療にもピモベンダンが使われています。

僧帽弁閉鎖不全症は弁がうまく閉じず血液が逆流する病気です。

血液の逆流があると心臓に余計な負担がかかるため、徐々に心臓が大きくなっていきます。

発症するのは中高齢の犬に多く、初期のうちは無症状のことも多いですが、進行すると咳や呼吸困難などが現れます。

以前までの僧帽弁閉鎖不全症の治療では、症状が現れてからピモベンダンを使用するのが一般的でした。

しかし最近の研究で、ピモベンダンを初期の段階で投与すると症状が出るのを遅らせることができ、結果的に寿命も延びることが示されました。

現在では、エコーやレントゲンで心臓の拡大が確認されれば、症状がなくてもピモベンダンが積極的に投与されるようになっています。

ピモベンダン以外の強心剤が使用されるケース

心臓病の種類や症状の重さによっては、ピモベンダン以外の強心剤が使われることもあります。

ジゴキシンを使うとき

心房細動などの不整脈を伴う病気では、心拍数を落ち着かせて心臓への負担を軽くする作用のあるジゴキシンという飲み薬が使われることがあります。

ジゴキシンは長期的に使うこともでき、効果が強い一方で、中毒を起こしやすいというデメリットがあります。

薬の使い始めは特に、食欲不振や嘔吐などの副作用に注意しましょう。

強心剤の注射薬を使うとき

今まで紹介してきた飲み薬のほかに、ドブタミンという注射や点滴で投与する強心剤もあります。

最近ではピモベンダンの注射薬も登場しました。

これらの注射薬は、急性の心不全や入院管理が必要な重症例などで状況に応じて一時的に使われます。

状態が安定したあとは、内服薬に切り替えて治療を継続するのが一般的です。

強心剤を自宅で飲ませるときの注意点

強心剤は、毎日決まった時間に正しい量を与えることで、安定した効果が得られます。

空腹時や食後など、飲ませる時間の指示がある場合は、必ず守りましょう。

また、症状が落ち着いたように見えても、自己判断で薬をやめたり量を減らしたりするのは危険です。

強心剤は心臓病を治す薬ではありません。

「元気そうだから」「咳が出なくなったから」といった理由で薬の量を変えてしまうと、状態が悪化することもあります。

処方された薬は指示に従って飲ませることを心がけましょう。

まとめ

強心剤は心臓の動きをサポートし、犬の生活の質を保つうえで欠かせない薬です。

中でもピモベンダンは、安全性と効果のバランスが良く、長期的な治療にも使われる代表的な強心剤です。

最近の研究では、僧帽弁閉鎖不全症の犬に早期からピモベンダンを投与すると予後の改善が期待できると報告されています。

ただし、強心剤はあくまで心臓の負担を軽くする薬であり、病気そのものを治すものではありません。

安定した効果を得るためには、処方された薬は自己判断で減らしたり止めたりせず、獣医師の指示を守って与えることが大切です。

当院は心臓病の診察に力を入れており、多くの症例を経験しています。

治療内容や薬に関して心配なことがあれば、どうぞお気軽に獣医師にご相談下さい。

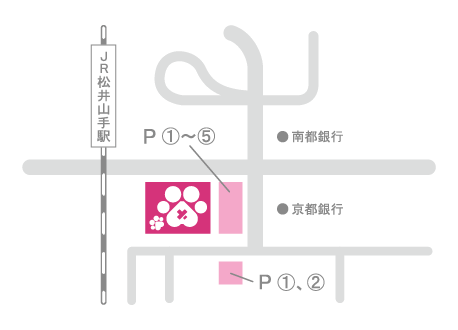

松井山手・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

◎12月フードの日について◎

2025年11月25日カテゴリ|お知らせ

犬の僧帽弁閉鎖不全症で見られる咳とは?他の症状や対処法を解説

2025年11月21日カテゴリ|コラム

犬の僧帽弁閉鎖不全症で見られる咳とは?他の症状や対処法を解説

犬の僧帽弁閉鎖不全症は、高齢の小型犬に多く見られる病気です。

心臓の「僧帽弁」という弁がぴたりと閉じなくなり血液が逆流することで、咳などの症状が現れる病気です。

「最近、愛犬が咳をする頻度が増えてきた」

「動物病院で心雑音があると言われた」

もしかしたらそれは僧帽弁閉鎖不全症かもしれません。

今回はこの僧帽弁閉鎖不全症の咳について詳しく解説します。

最後までお読みいただき、僧帽弁閉鎖不全症と咳について理解を深めていきましょう。

犬の僧帽弁閉鎖不全症で見られる咳の特徴

僧帽弁閉鎖不全症の代表的な症状のひとつが咳です。

この咳は、単なる気管の刺激によるものとは異なり、心臓が大きくなり気管を圧迫することで起こります。

具体的な咳の特徴として、

- 寝起きや興奮したときに咳をする

- 夜間や早朝に咳が出る

- 運動後に咳が増える

などがあります。

ただし、僧帽弁閉鎖不全症の犬は同時に呼吸器の病気を併発することが多いとされています。

咳の頻度やタイミングで、僧帽弁閉鎖不全症とそのほかの病気を見分けることは難しいです。

「たかが咳だから」と思って様子を見ていると、実は僧帽弁閉鎖不全症のような重大な病気が隠れていることもあります。

犬の僧帽弁閉鎖不全症の症状

犬の僧帽弁閉鎖不全症では、咳以外にもさまざまな症状が見られます。

具体的な例として、

- 疲れやすい様子ある(運動不耐)

- 呼吸が早くなる(呼吸促拍)

- 倒れることがある(失神)

- お腹が膨らむ(腹水)

- 舌の色が紫色になる(チアノーゼ)

- 血を吐く(喀血)

などが見られます。

咳以外の症状が見られた場合も、僧帽弁閉鎖不全症を疑う必要があるでしょう。

犬の僧帽弁閉鎖不全症のステージ分類

僧帽弁閉鎖不全症は、アメリカ獣医内科学会(ACVIM)の基準で以下のようなステージに分けられます。

| ステージA | 心臓に構造的な異常(血液の逆流など)は認めないが、犬種的に心疾患のリスクがある。 |

| ステージB1 | 心臓に構造的な異常(血液の逆流など)があるものの、症状はなく、心拡大もない。 |

| ステージB2 | 心臓に構造的な異常(血液の逆流など)があり、症状はないものの、心拡大がある。 |

| ステージC | 現在あるいは過去に心不全の兆候(肺水腫など)の既往があり、標準的な治療に十分反応する。 |

| ステージD | 現在あるいは過去に心不全の兆候(肺水腫など)の既往があり、標準的な治療に十分反応しない。 |

咳が頻繁に出るようになるのはステージB2以降のことが多いです。

ステージB2では、ガイドライン上では投薬による治療が推奨されています。

犬の僧帽弁閉鎖不全症の検査

僧帽弁閉鎖不全症は、以下のようないくつかの検査を組み合わせて診断します。

聴診

聴診器で心雑音の有無や強さを確認します。

レントゲン検査

心臓が大きくなっていないか、肺が白くなっていないかなどを確認します。

心エコー検査

僧帽弁での血液の逆流の有無や心臓の大きさを測定します。

血液検査

心臓以外の臓器にも異常がないかチェックします。

血圧検査

血圧が高かったり低かったりしないか確認します。

僧帽弁閉鎖不全症の治療法

犬の僧帽弁閉鎖不全症の治療もACVIMからガイドラインが出ています。

治療の基本は内科的な投薬治療で、

- 血管拡張薬

- 利尿薬

- 強心薬

などが使用されます。

僧帽弁閉鎖不全症の治療は投薬治療の他に、食事療法や手術による外科的な治療も選択肢です。

手術には専門的な設備が必要なので、心臓専門の動物病院に相談しましょう。

犬の僧帽弁閉鎖不全症で起こる咳の対処法

犬の僧帽弁閉鎖不全症で起こる咳は、治療とともに減っていくことが多いです。

治療が順調に進んでいない場合は、咳の頻度が増えたり、湿った咳をしたりするようになります。

その際は肺水腫の可能性があるので、速やかに動物病院に相談をしましょう。

僧帽弁閉鎖不全症と同時に呼吸器のトラブルを併発している場合は、僧帽弁閉鎖不全症の薬の他に、咳止めや気管支拡張薬を併用することがあります。

僧帽弁閉鎖不全症の治療だけで咳が減らない場合は、追加で薬が必要なのか相談してみましょう。

まとめ

犬の僧帽弁閉鎖不全症は、早期発見・早期治療がとても重要です。

僧帽弁閉鎖不全症は適切な薬の投与や生活管理により、長く穏やかに過ごすことが可能です。

当院では僧帽弁閉鎖不全症の診察に力を入れています。

軽い咳でも放置せず、いつでもご相談ください。

松井山手・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

犬が「カハッ」と咳をする原因とは?考えられる病気や治療を解説

2025年11月14日カテゴリ|コラム

犬が「カハッ」と咳をする原因とは?考えられる病気や治療を解説

犬はさまざまな原因で咳をします。

「カハッ」「ケホッ」という乾いた咳をするもあれば、「ゴホゴホ」という湿った咳をすることもあります。

「風邪かな?様子を見れば治りそう。」

「喉に何か詰まったのかな?」

そのように軽く考えて、様子を見ていませんか?

実はその咳には、命に関わる病気が隠れている可能性があります。

この記事では、犬の咳の主な原因や病気の種類、診断、治療法について詳しく解説します。

最後までお読みいただき、犬の咳について理解を深めていきましょう。

犬の咳の主な原因

犬が咳をする原因は大きく分けて「呼吸器の病気」と「心臓の病気」によるものがあります。

呼吸器の病気としては、

- 気管虚脱

- ケンネルコフ

- 肺炎

- 肺腫瘍

- 慢性気管支炎

などがあり、心臓の病気としては、

- 僧帽弁閉鎖不全症

- 肺高血圧症

- フィラリア症

などがあります。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

気管虚脱

気管虚脱とは、本来円柱の気管が加齢とともに扁平化し、空気の通り道が狭くなる病気です。

この病気は、チワワやポメラニアン、ヨークシャーテリアなどの小型犬に多く見られます。

気管虚脱が進行すると「ガーガー」という特徴的な咳を起こします。

そのまま呼吸困難に陥ることもあるため、早めの診察が必要です。

ケンネルコフ(犬伝染性気管気管支炎)

ケンネルコフは犬の咳の原因として代表的な感染症です。

感染の原因となる病原体は、

- 犬パラインフルエンザウイルス(CPIV)

- 犬アデノウイルス2型(CAV-2)

- 犬コロナウイルス(CCoV)

- ボルデテラ・ブルテリ(Bordetella bronchiseptica)

- マイコプラズマ属(Mycoplasma spp.)

などがあります。

乾いた咳が数週間続くことがあり、複数の犬が集まる環境で感染することが多いです。

肺炎

肺炎は、細菌やウイルスなどによって肺に炎症が起こる病気です。

湿った咳や発熱、食欲低下を伴うことがあります。

嘔吐を繰り返すことで、吐物による誤嚥性肺炎も多く起こります。

肺腫瘍

肺腫瘍は高齢犬に多く見られる原因の一つです。

肺腺癌や組織球性肉腫など、悪性の腫瘍が多いと言われています。

初期は無症状のこともあり、咳が現れる時にはすでに進行していることもあるので、注意が必要です。

慢性気管支炎

慢性気管支炎は、アレルギーや環境中の物質が原因となり、慢性的に気管支炎が起きる病気です。

投薬だけではなく、部屋の湿度や温度を適切に管理するなど対処が必要な病気です。

僧帽弁閉鎖不全症

僧帽弁閉鎖不全症は中高齢の小型犬に多く見られる病気です。

心臓には4つの部屋がありますが、そのうちの左心房と左心室の間にあるのが僧帽弁です。

僧帽弁閉鎖不全症では、僧帽弁がぴたりと閉まらなくなり血液が逆流します。

これにより心臓が大きくなり、気管を圧迫することで咳が出ます。

肺高血圧症

肺高血圧症は、何らかの原因で肺動脈の血圧が上がることで、咳や呼吸困難が現れる病気です。

完治が難しく、専門的な検査や治療が必要な病気になります。

フィラリア症

フィラリア症は、蚊を介して感染する寄生虫(犬糸状虫:Dirofilaria immitis)が心臓や肺動脈に寄生し、咳や運動不耐を引き起こす病気です。

現在はフィラリア予防が普及しこの病気の発生も少なくなりましたが、一度感染すると長期間の治療が必要になります。

犬の咳以外に注意すべき症状

咳だけでなく、次の症状が見られる場合は早急に診察が必要です。

- 呼吸が速い

- 呼吸が苦しそう

- 舌や歯茎が紫色になる(チアノーゼ)

- 食欲がない

- 元気がなくぐったりしている

- 鼻水が出ている

- 発熱している

これらの症状がある場合は、病気がすでに進行している可能性があります。

犬の咳の治療方法

犬の咳の治療は、その原因により様々です。

それぞれの原因に対する治療法を解説します。

感染症(ケンネルコフ、肺炎など)

感染症の治療として、抗生剤や抗ウイルス薬を使用します。

気管虚脱

気管虚脱は、鎮咳薬などの内科治療のほか、気管を広げる手術を行う場合もあります。

心臓病(僧帽弁閉鎖不全症、肺高血圧症など)

心臓の病気は、心臓の状態に合わせた投薬(血管拡張薬、利尿薬、強心薬など)による治療が中心です。

肺腫瘍

犬の肺腫瘍は悪性のものが多いため、手術による治療が中心となります。

まとめ

犬の咳にはさまざまな原因があり、その中には命に関わる病気も含まれます。

早期に原因を見つけ治療をしてあげることで、症状の悪化を防ぐことができます。

当院では、心臓病の診察に力を入れています。

軽い咳でも様子を見ずに、まずは気軽にご相談ください。

松井山手・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

オトスコープ・炭酸泉を導入しました!

2025年11月11日カテゴリ|お知らせ

耳の内視鏡と呼ばれる『オトスコープ』を導入しました!

従来の耳鏡と異なり、耳の奥のほうまでしっかりと観察することができます(*^^)v

これにより、中耳炎の診断・治療がしっかりとできるようになります。

モニターで見ていただけるので、一緒に確認してみてください!

また、トリミングサロンで炭酸泉を導入しました(*‘ω‘ *)

炭酸泉の効果は様々です。

追加料金なしで施術させていただきますので、ぜひ違いを体感ください♪♪

電話

電話

順番受付

順番受付

アクセス

アクセス