犬の皮膚がかゆい?|犬の皮膚がかゆいときのサインや原因について解説

2026年02月21日カテゴリ|コラム

「最近、犬が体をよくかいている」

「お腹や耳、足先の皮膚が赤い」

「舐めすぎて毛が薄くなってきた」

このような様子を見て、「病院に連れて行った方が良いのかな?」と迷うことがあると思います。

「犬の皮膚がかゆい」という理由で動物病院に来院される飼い主様はとても多いです。

同じ「皮膚がかゆい」でも原因が同じとは限りません。

犬の皮膚のかゆみの治療は原因によって大きく異なります。

今回は、犬の皮膚がかゆいときの

- サイン

- 原因

- 自宅でできるケア

について、できるだけ分かりやすく解説します。

愛犬の皮膚に異変を感じた際に参考にしていただければ幸いです。

犬の皮膚がかゆいときのサイン

犬は「かゆい」「不快だ」と言葉で伝えることができません。

そのため、犬の皮膚のかゆみは行動や見た目の変化として現れます。

以下のようなサインが見られる場合、犬の皮膚にトラブルが起きている可能性があります。

- 体を頻繁に掻く

- 足先や脇、内股、肛門周りをしつこく舐める・噛む

- 体を床や壁、家具にこすりつける

- 毛が薄くなってきた

- 皮膚が赤い、ベタついている

これらはすべて、犬の皮膚がかゆいときのサインです。

とくに「毎日同じ場所を掻いている」「舐める行動が止まらない」といった場合は、皮膚炎が慢性化している可能性があります。

犬によっては強く掻かずに舐め続けるだけというケースもあります。

犬の皮膚がかゆいときの主な原因

犬の皮膚のかゆみはさまざまな原因で引き起こされます。

犬の皮膚がかゆいときの代表的な原因について解説していきます。

アトピー性皮膚炎

犬の皮膚にかゆみを引き起こす原因としてよく知られているのが、アトピー性皮膚炎です。

犬のアトピー性皮膚炎は、

- ハウスダスト

- 花粉

- カビ

- ダニ

などの環境中の物質に対して過剰に反応することで犬の皮膚に炎症が起こります。

犬のアトピー性皮膚炎には以下のような特徴があります。

- 若い頃から症状が出やすい

- 季節によって悪化・改善を繰り返す場合がある

- 赤い・かゆい場所が顔、耳、脇、内股、足先に限定的

犬が皮膚を舐めたり掻いたりすることで皮膚のバリア機能が壊れると、細菌感染などを併発しやすいことも特徴です。

食物アレルギー

食物アレルギーとは、特定の食物に反応して皮膚炎を引き起こす病気です。

食物アレルギーには、

- 顔、耳、脇、内股、足先をかゆがる

- 1年中症状が続くことがある

- 下痢や嘔吐などの消化器症状も見られることがある

という特徴があります。

アトピー性皮膚炎と同様に、皮膚のバリア機能が壊れると細菌感染などを併発することがあります。

膿皮症

犬の膿皮症は皮膚のバリア機能が弱くなることで常在菌である細菌が増殖し、皮膚炎を引き起こす病気です。

犬の膿皮症では、

- 赤いブツブツ

- かさぶた

- フケ

- 円形状の脱毛

などが見られます。

アトピー性皮膚炎やホルモン疾患により皮膚のバリア機能が低下することで、二次的に膿皮症が起こることもあります。

抗生剤治療で改善することもありますが、根本原因が解決されないと再発を繰り返しやすいです。

膿皮症は他に原因となる病気がないか確認する必要があります。

マラセチア性皮膚炎

犬のマラセチア性皮膚炎は真菌と呼ばれるマラセチアが増えることで起こる病気です。

皮脂が多い部位や湿気が篭りやすい場所で起こりやすく、

- 耳

- 指の間

- 脇

- 口の周り

などに症状が見られます。

犬のマラセチア性皮膚炎は、

- 脂っぽい皮膚で起こりやすい

- 独特な酸っぱいにおい

- 強いかゆみ

といった特徴があり、飼い主様が異変に気付きやすい皮膚炎の一つです。

マラセチア性皮膚炎も単独で起きることは少なく、アトピー性皮膚炎やホルモン疾患が背景にあることが多いです。

ノミ・ダニなどの外部寄生虫

ノミやダニが原因で犬の皮膚に強いかゆみや赤みが出ることがあります。

とくにノミアレルギーでは、少数のノミでも激しくかゆがることがあります。

駆虫薬によって予防できる皮膚炎なので、ノミ・ダニ予防を通年で行うことを心がけましょう。

ホルモン疾患に伴う皮膚炎

甲状腺機能低下症やクッシング症候群などのホルモン疾患が原因で皮膚トラブルが起こることもあります。

ホルモン疾患による皮膚炎では、

- 皮膚炎以外にも症状が見られる

- かゆみが少ないのに脱毛が進む

- 細菌感染を併発していることがある

などが特徴です。

皮膚以外にも「太ってきた」「疲れやすくなってきた」といった犬の体に変化が見られる場合にはホルモン疾患が背景にある可能性があります。

見た目だけでは皮膚病に見えても、血液検査などで全身状態を確認することが必要です。

犬の皮膚にかゆい状態が続くとどうなる?

皮膚の皮膚にかゆい状態が続くと、

- 掻き壊しによる傷

- 細菌や真菌(カビ)の二次感染

- さらにかゆみが悪化する

- 慢性的な皮膚炎になる

といった悪循環に陥りやすいです。

「少しかゆそうかな?」と感じた段階で気づいてあげることが、重症化を防ぐためにはとても大切です。

犬の皮膚がかゆいときに自宅でできるケアと注意点

犬の皮膚がかゆいときの管理には、治療と同時に日常ケアも重要です。

飼い主様が自宅でできるケアについていくつか紹介します。

- 獣医師の指示に従ったシャンプー・保湿

- 過度な洗いすぎを避ける

- 室内の清潔・湿度管理

- ノミ・ダニ予防の継続

自己判断での薬の使用や頻回のシャンプーは、かえって皮膚を悪化させることもあります。

自宅でケアをする場合は、動物病院に一度相談しましょう。

まとめ

犬の皮膚のかゆみはとても身近な症状ですが、原因によって治療方法は異なります。

- なかなか治らない

- 何度も繰り返す

- 症状が悪化している

このような場合は、早めに動物病院で相談することが愛犬の皮膚を守る近道です。

犬の皮膚が「赤い」「かゆい」という小さなサインを見逃さないように日々の様子をチェックしましょう。

当院では犬の皮膚のかゆみを含む皮膚科診療に力を入れています。

「犬の皮膚がかゆい」「なかなか皮膚炎が治らない」という場合には、ぜひ当院に一度ご相談してください。

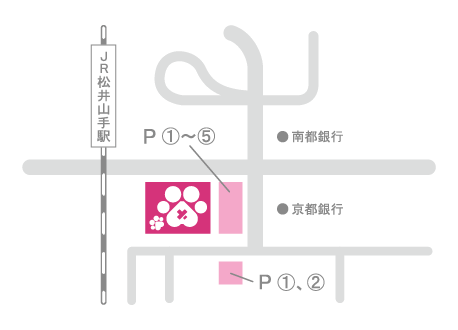

松井山手・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

犬の僧帽弁閉鎖不全症は進行する? |病気の進み方と悪化のサインを獣医師が解説

2026年02月14日カテゴリ|コラム

「僧帽弁閉鎖不全症と診断されたけれど、今は元気そう」

「この先、どのように進行していくのかが不安」

愛犬が僧帽弁閉鎖不全症と診断され、このような気持ちを抱えている飼い主さんは多いのではないでしょうか。

犬の僧帽弁閉鎖不全症は、時間とともに少しずつ進行していく心臓病です。

進行のスピードや症状の現れ方には犬の個体差があります。

犬の状態を適切に管理することで、犬が穏やかに過ごせる期間を長く保つことも可能です。

今回は、

- 犬の僧帽弁閉鎖不全症がどのように進行していくのか

- 犬の僧帽弁閉鎖不全症の進行時に見られるサイン

についてできるだけ分かりやすく解説します。

愛犬が僧帽弁閉鎖不全症と診断されたときに、参考にしていただければ幸いです。

犬の僧帽弁閉鎖不全症について

犬の心臓は

- 右心房

- 右心室

- 左心房

- 左心室

という、4つの部屋からできています。

血液はこれらの順番に部屋を通って、最終的に全身へ送り出されます。

それぞれの部屋の間には「弁」と呼ばれる扉があり、血液が逆流しないようにする役割があります。

このうち、左心房と左心室の間にある弁が「僧帽弁」です。

つまり僧帽弁の役割は左心房から左心室に流れる血液の逆流を防ぐということですね。

犬の僧帽弁閉鎖不全症とは、この僧帽弁が加齢などによって変性し、うまく閉じなくなってしまう病気です。

僧帽弁がしっかり閉じないと、心臓が収縮するたびに左心室から左心房へ血液が逆流してしまいます。

この逆流が続くことで、

- 心臓は余分な力を使って血液を送り出さなければならなくなる

- 左心房や左心室が少しずつ大きくなる

- 心臓全体に負担がかかる

といった変化が徐々に進行していきます。

犬の僧帽弁閉鎖不全症は小型犬や高齢犬に多くみられ、初期のうちは症状がほとんど出ないことが特徴です。

そのため、健康診断やワクチン接種時の聴診で「心雑音」を指摘され、初めて気づくケースもあります。

犬の僧帽弁閉鎖不全症が進行する理由

犬の僧帽弁閉鎖不全症は症状や病態が進行していく病気です。

僧帽弁閉鎖不全症が進行する最大の理由は、弁の変性が時間とともに進むためです。

一度変性が始まった僧帽弁は、自然に元の状態へ戻ることはありません。

逆流が続くと心臓はそれを補おうとして拡大し、一時的には全身の血流を保つことが可能です。

しかし、心臓の拡大は永遠には続かず、やがて心臓の負担が限界を超えると症状として現れてきます。

僧帽弁閉鎖不全症は良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、全体としては進行していく病気と考えられています。

そのため、犬の僧帽弁閉鎖不全症は早期発見がとても重要です。

ステージ分類で見る犬の僧帽弁閉鎖不全症の進行

犬の僧帽弁閉鎖不全症の進行は「ACVIMステージ分類(A〜D)」で表されます。

それぞれについて解説していきます

ステージA

ステージAは、現時点では僧帽弁閉鎖不全症を発症していない状態です。

以下の犬種のような、僧帽弁閉鎖不全症になりやすい犬種が該当します。

- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル

- マルチーズ

- チワワ

- ポメラニアン

ステージAでは、

- 心雑音は聞こえない

- 心臓の検査でも異常は見つからない

- 日常生活に制限は不要

という状態です。

現時点では、治療は必要ありませんが、将来的な発症に備えて定期的な健康診断や聴診を受けておくことが大切になります。

ステージB

ステージBは、僧帽弁閉鎖不全症をすでに発症しているものの、心不全症状が出ていない段階です。

聴診で犬に心雑音が確認され、心臓超音波検査などで逆流や心臓の変化が認められます。

このステージはさらに、

- B1:心臓の拡大がほとんどない状態

- B2:心臓の拡大が明らかな状態

に分けられます。

飼い主様から見ると元気に見えるため、「本当に心臓病なの?」と感じることも多いかもしれません。

B2では将来の心不全発症リスクが高くなるため、進行を抑える目的で内服治療が開始されることがあります。

この段階での定期検査は予後に大きく関わってくるため重要です。

ステージC

ステージCは、僧帽弁閉鎖不全症が進行し、心不全の症状が実際に現れた段階です。

心不全の症状には以下のようなものが挙げられます。

- 咳が増える

- 呼吸が速く、苦しそうになる

- 散歩を嫌がる、疲れやすい

- 寝ている時間が明らかに増える

この段階では、肺に水がたまる「肺水腫」を起こすこともあり、命に関わる状態になることがあります。

肺水腫の治療は複数の心臓薬を組み合わせて行われ、状態によっては入院治療が必要です。

日常生活では、安静時呼吸数のチェックなど自宅での観察が重要になります。

ステージD

ステージDは、標準的な治療を行っても心不全のコントロールが難しくなった段階です。

症状の再発を繰り返したり、少しの変化で状態が急激に悪化することがあります。

この段階では、

- 呼吸状態が不安定

- 食欲が落ちやすい

- 体力の低下が目立つ

といった症状が犬に見られます。

治療は個々の状態に合わせた専門的で細やかな管理が必要となり、通院頻度や投薬内容も増える傾向があります。

進行する僧帽弁閉鎖不全症の犬に飼い主様が自宅でできること

愛犬が僧帽弁閉鎖不全症と診断されたら、「何か飼い主にできることはないのか」と思われる方も多いでしょう。

僧帽弁閉鎖不全症と向き合ううえで、飼い主様の役割はとても大きなものです。

飼い主様が自宅でできることをいくつかご紹介します。

- 安静時の呼吸数を定期的に確認する

- 咳や元気・食欲の変化を記録する

- 体重管理を心がける

- 指示された薬を正しく続ける

日々の小さな変化に気づくことが、進行の早期発見と適切な治療につながります。

まとめ

犬の僧帽弁閉鎖不全症は、徐々に進行してしまう心臓の病気です。

早い段階から病気と正しく向き合い、適切な治療とケアを続けることで、穏やかで快適な生活を長く維持できる可能性はあります。

犬の僧帽弁閉鎖不全症の適切な診断と治療には専門的な知識や技術が必要です。

当院では、犬の心僧帽弁閉鎖不全症を含む循環器診療に力を入れています。

「心臓に雑音があると言われた」「治療中だけど心不全のコントロールがうまくいってない」という場合には、ぜひ当院に一度ご相談ください。

松井山手・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

心臓病の犬は夜に咳をする?|夜になると増える咳は体からの大切なサイン

2026年02月07日カテゴリ|コラム

「日中は元気そうなのに、夜になると咳が出る」

「寝ている途中で急に咳き込み、起きてしまう」

愛犬にこのような様子が見られると、飼い主様は心配になると思います。

犬の咳は喉や気管支の病気だけでなく、心臓病が関係して起こることがあります。

とくに夜間や横になったときに目立つ咳は、見逃してはいけない変化のひとつです。

今回は犬の心臓病と夜に出る咳の関係について、できるだけ分かりやすく解説します。

愛犬に咳が増えてきたときに、参考にしていただければ幸いです。

犬の心臓病について

犬の心臓は全身に血液と酸素を送り出すポンプの役割を担っています。

この働きが低下した状態を総称したものが「心臓病」です。

心臓の機能が弱くなると血液の流れが滞り、肺や全身にさまざまな影響が現れます。

とくに肺は心臓と密接につながっているため、心臓病による影響が出やすい臓器です。

犬でよく見られる心臓病には、以下のようなものがあります。

- 僧帽弁閉鎖不全症

- 拡張型心筋症

- 肺高血圧症

- フィラリア症

これらの病気は原因や進行の仕方が異なりますが、進行すると共通して「咳」という症状が見られることがあります。

犬の心臓病で咳が出る理由

「咳が出てるから気管や喉が悪いのかな」と思われる飼い主様も多いかもしれません。

咳は気管や喉といった呼吸器の病気だけでなく、心臓病でも見られる症状です。

犬の心臓病で咳が出る主な理由についてそれぞれ解説していきます。

心臓の拡大による気管支の圧迫

犬の心臓病では病気の進行とともに心臓が徐々に大きくなっていきます。

拡大した心臓は心臓の背中側を走る気管支を内側から押すようになります。

気管支とは肺に繋がる空気の通り道ですね。

気管支にはウイルスや異物のような刺激に対して反射的に咳をすることで、体外に排出しようとする機能があります。

拡大した心臓が気管支を圧迫すると、気管支に刺激として伝わり咳が引き起こされます。

この場合、痰の絡まない乾いた咳が運動後や夜間の安静時に見られることが多いです。

循環の変化による気管支への刺激

心臓の働きが低下すると、肺から心臓へ戻る血液の流れが滞りやすくなります。

この状態が続くと肺の血管に負担がかかり、肺の中に水分が染み出てしまうことがあります。

これは「肺うっ血」や「肺水腫」と呼ばれる状態です。

肺の中にたまった水分は空気の通り道である気管支にも刺激を与え、咳が引き起こされます。

この場合、痰が絡んだ湿った咳や息苦しさから呼吸回数が増えることが特徴です。

心臓病の犬で夜に咳が悪化しやすい理由

心臓や肺に病気がある犬では昼間よりも夜に咳が増えたり、呼吸が気になったりすることがあります。

これは病気が急に悪化したというよりも、夜という時間帯特有の体の変化が関係しているからです。

心臓病の犬で夜に咳が出やすくなる主な理由についてそれぞれ解説していきます。

姿勢の変化

夜は日中に比べて犬が横向きになって過ごす時間が長くなります。

犬が横向きになると心臓や肺、気管支の位置関係が変わるため、日中よりも気管支が心臓に圧迫されやすいです。

とくに犬の心臓が拡大している場合、この姿勢の変化が咳を引き起こすきっかけになることがあります。

肺や心臓の血流の変化

犬の安静時や睡眠中は血液が体の末端よりも心臓や肺へ集まりやすくなります。

心臓の機能が低下している犬では、この変化は肺や心臓にとって負担が大きいです。

その結果、肺うっ血や肺水腫により気管支が刺激されやすくなり咳が増えます。

自律神経の働きの変化

夜間はリラックスをつかさどる副交感神経が優位になる時間帯です。

副交感神経が優位になると気管支が少し狭くなり、分泌物も増えやすくなります。

心臓病がある犬では、こうした小さな変化でも気管支が刺激されやすくなり、咳が出やすくなることがあります。

温度・湿度や気圧の変化

夜間は

- 気温の低下

- 空気の乾燥

- 気圧の低下

といった変化が起こりやすいです。

このような小さな変化は健康な犬では体への影響はほとんどありません。

しかし、心臓病の犬はこの「小さな変化」に対応できず、普段なら出ない咳が出やすくなります。

心臓病が疑われる咳の特徴

犬の咳にはさまざまな原因があります。

心臓病が関係している場合、以下のような特徴が見られることが多いです。

- 夜間や明け方に咳が増える

- 安静時や寝ているときに咳が出る

- 興奮や運動後に咳き込む

- 徐々に咳の頻度が増えている

「最近、夜になると咳が増えた」

「前より咳が長引くようになった」

このような変化に気づいた場合、早めに動物病院を受診しましょう。

まとめ

犬の夜の咳は心臓病のサインとして現れることがあります。

とくに安静時や夜間に増える咳には注意が必要です。

「ただの咳」と思って見過ごしてしまうことで、心臓病の発見が遅れてしまうケースもあります。

当院では、犬の心臓病を含む循環器診療に力を入れています。

「犬が夜中だけ咳をしている」「咳で夜中起きてしまう」という場合には、ぜひ当院に一度ご相談ください。

松井山手・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

トイプードルはなぜ皮膚病になりやすい?|原因と予防法

2026年01月28日カテゴリ|コラム

トイプードルはなぜ皮膚病になりやすい?|原因と予防法

トイプードルはかわいい印象とは裏腹に、皮膚トラブルが多い犬種です。

「最近よく体を掻いている」

「皮膚が赤くなっている」

「なんとなくベタついて臭う」

こうした変化に気づいていても、病院に行くべきか迷う飼い主の方は少なくありません。

皮膚病は見た目が軽症に見えても、原因によっては慢性化しやすく、早めの対応が大切です。

この記事では、

- トイプードルが皮膚病になりやすい理由

- トイプードルに多い皮膚病の種類と特徴

- 動物病院を受診すべきタイミング

- ご自宅でできる日常ケアと予防法

について、わかりやすく解説します。

愛犬の皮膚の変化に気づいたときのご参考として、ぜひ最後までお読みください。

トイプードルが皮膚病になりやすい理由

トイプードルは犬種特有の体質から、皮膚病になりやすい傾向があります。

主な理由は以下の2つです。

- 皮脂分泌が多いこと

- 毛が伸び続けること

それぞれについて解説していきます。

皮脂分泌が多い

トイプードルは水辺での作業に適応してきた犬種で、皮脂の分泌が多い体質を持っています。

皮脂は皮膚を守る役割がありますが、過剰になるとどうでしょうか?

マラセチアなどの常在菌が増殖しやすくなります。

特に高温多湿な日本の環境では、皮脂の多さが皮膚に負担となり、皮膚炎のリスクを高めています。

毛が伸び続ける

トイプードルの毛は抜けにくく、伸び続ける特徴があります。

この毛が抜けにくいという特徴は「飼育がしやすい犬種」と言われる理由の一つです。

しかし、毛が伸びると通気性が悪くなり汚れがたまりやすくなります。

不衛生な状態が続くと皮膚トラブルにつながるため、定期的なお手入れが欠かせません。

トイプードルに多い皮膚病の種類

トイプードルがかかりやすい代表的な皮膚病を4つご紹介します。

犬アトピー性皮膚炎

犬アトピー性皮膚炎は花粉やダニなど環境中のアレルゲンによって引き起こされる皮膚炎です。

- 顔

- 耳

- 足先

- 脇

- 内股

などに強い痒みと赤みが見られます。

遺伝性が強く、ほとんどの場合3歳までに発症します。

脂漏症

脂漏症は皮脂の分泌バランスが崩れる疾患です。

トイプードルに多いのは皮膚が脂っぽくなる脂性脂漏症でフケや脱毛が増加します。

状態が悪くなるとカサブタなどもみられます。

皮膚のバリア機能が低下し、マラセチア皮膚炎(カビの一種が増殖する疾患)などを併発しやすいのも大きな特徴です。

膿皮症

膿皮症はブドウ球菌が毛包から侵入し炎症を起こす細菌感染です。

- 顔

- 脇

- 股

などに症状が現れ、重症化すると範囲が広がり脱毛や潰瘍になることもあります。

心因性掻痒症

心因性掻痒症はストレスや不安が原因で、皮膚を舐めたり噛んだりする行動が続く疾患です。

環境の変化や留守番時間の増加などがきっかけになることがあります。

賢く繊細な性格のトイプードルで比較的多く見られます。

動物病院を受診するべきタイミング

皮膚病は早期発見、早期治療が大切です。

以下のような症状が見られたら、獣医師に相談する目安です。

- 皮膚の赤みや痒みが続く

- 体を頻繁に掻く

- 脱毛やフケが増えてきた

- 皮膚がべたつき、臭いが強くなった

- 足先や耳を執拗に舐める

トイプードルは皮膚トラブルを抱えやすく、犬アトピー性皮膚炎や脂漏症は慢性化しやすい傾向にあります。

見た目が軽症でも、自己判断せずに受診されることをおすすめします。

日常生活でできる予防法

皮膚病を防ぐには日々のケアが大切です。

適切な予防ケアを知ることで、犬の皮膚を健康に保つことができます。

皮膚トラブルを未然に防ぎ、愛犬が快適に過ごせる環境を整えましょう。

ここでは、具体的な予防ケア方法をご紹介します。

シャンプーとブラッシング

月2回程度のシャンプーと毎日のブラッシングで皮膚を清潔に保ちましょう。

シャンプーは皮膚の汚れや余分な皮脂を取り除く効果があります。

ただし、洗いすぎは皮膚の乾燥を招くため、犬の皮膚状態に合った頻度が大切です。

ブラッシングは汚れや皮脂を取り除くだけでなく、皮膚の代謝を促す効果もあります。

散歩後のケア

散歩後は被毛をしっかり乾かすことが重要です。

濡れた被毛は常在菌が増殖しやすい環境になります。

雨の日や水遊びの後は、脇や足の指の間、耳などを中心にしっかり乾かしましょう。

体型管理と食事

適正体重を維持することで皮膚トラブルのリスクを減らせます。

肥満体型は皮膚のしわが増え、皮膚状態が悪化しやすくなります。

栄養バランスの整った食事と適度な運動で、適切な体型を維持しましょう。

トリミング

月1回程度の定期的なトリミングで通気性を保ち、皮膚トラブルを防ぎましょう。

トイプードルにとって、トリミングは美容だけでなく健康維持のためにも重要です。

被毛が伸び続ける犬種だからこそ、計画的なトリミングが皮膚病予防の鍵となります。

毎日のブラッシングと組み合わせ、愛犬の皮膚を清潔に保ちましょう。

まとめ

トイプードルは皮脂分泌が多く、毛が伸び続ける犬種特性から皮膚病になりやすい傾向があります。

「少し赤いだけだから様子を見よう」などと思っているうちに悪化することが多いため、

- 皮膚の赤みや痒み

- 皮膚のべたつきと独特の臭い

- 足先や耳を執拗に舐める

などの変化が見られたら、ぜひお早めにご相談ください。

日々のケアで予防しつつ、早期発見・早期治療により愛犬の皮膚の健康を守りましょう。

松井山手・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

犬のオトスコープ検査とは|犬の耳の健康を守る検査方法

2026年01月21日カテゴリ|コラム

犬のオトスコープ検査とは|犬の耳の健康を守る検査方法

「うちの犬、耳がかゆそう」

「愛犬の外耳炎が何度も再発して困っている」

「耳の奥まで見る検査があると聞いたけど詳しく知りたい」

このように犬の耳のトラブルに悩まれている飼い主さんは、実際の診療現場でも多くいらっしゃいます。

そうした中で、近年はオトスコープ(耳の内視鏡)を用いた詳しい耳の診療が行える動物病院も増えてきました。

今回の記事では犬の耳の病気で悩む飼い主さんに向けて、

- オトスコープとは

- 犬の耳の構造と外耳炎の関係

- オトスコープでできること

- オトスコープ検査を受けるべきタイミング

- オトスコープ検査の流れと注意点

について解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、オトスコープ検査について理解を深める参考になれば幸いです。

犬のオトスコープ検査とは|耳の奥まで確認できる内視鏡

オトスコープは耳専用の内視鏡です。

正式には「ビデオオトスコープ(Video Otoscope)」と呼ばれ、耳道の奥や鼓膜を拡大して観察できる医療機器になります。

これまでの診療器具(手持ち耳鏡)では、耳の入り口から見える範囲しか確認できませんでした。

オトスコープを使うと耳道の奥まで明るく照らしながら観察でき、画像をモニターに映し出すこともできます。

耳内部の様子を大きなスクリーンで共有できるため、飼い主さんも一緒に耳の状態を確認できます。

視覚的な情報が加わることで、治療の必要性や緊急性についても理解しやすくなります。

犬の耳の構造と外耳炎の関係|なぜ犬は耳の病気になりやすいのか

犬の耳は人間とは大きく異なる構造をしています。

人間の耳道がまっすぐなのに対し、犬の耳道はL字型に曲がっているのが特徴です。

耳の入り口から縦に伸びる垂直耳道と、その奥で横に伸びる水平耳道が90度に折れ曲がっています。

このL字型の構造は通気性が悪く、湿気がこもりやすい環境を作ります。

湿気がこもると細菌やマラセチアといった真菌が繁殖しやすくなり、外耳炎を引き起こす原因となります。

「垂れ耳の犬種」や「耳毛が多い犬種」では、特に湿気がこもりやすく、耳の病気のリスクが高いとされています。

犬のオトスコープ検査でわかること・できる治療

オトスコープの最大の特徴は、耳道の奥までしっかり確認できることです。

犬の耳道は曲がっているため、従来の耳鏡では奥まで見えにくいという欠点がありました。

オトスコープを使うことで、耳道の深部や鼓膜の周囲まで拡大された明るい映像で確認できます。

炎症の強さや鼓膜が傷ついていないかも正確に判断できます。

また、オトスコープは単に「見るだけの検査」ではありません。

検査をしながら、そのまま治療を行える点も大きな特徴です。

映像を確認しながら耳の奥まで洗浄したり、専用の器具を使って耳垢や異物を直接取り除くことも可能です。

通常の耳掃除や点耳薬だけでは改善しにくい外耳炎や中耳炎でも、より根本的な治療が期待できます。

こんな症状があればオトスコープ検査を

外耳炎の治療を繰り返しているのになかなか治らない場合は、オトスコープ検査を検討するタイミングです。

また、中耳(耳の奥)までしっかり観察できるオトスコープは、中耳炎の検査・治療にも有効です。

具体例として

「1ヶ月以上治療を続けても症状が改善しない」

「治ってもすぐに再発する」

といったものが挙げられます。

愛犬が頻繁に耳を掻く、頭を激しく振る、耳を触ると痛がって怒るといった症状が見られるときも要注意です。

耳から悪臭がする、黒っぽい耳垢が大量に出るといった見た目の変化も判断の目安になります。

「頭を振る頻度が急に増えた」「急に耳を気にし始めた」などの場合は異物混入の可能性があります。

異物が原因で外耳炎や中耳炎を引き起こすケースもあるため、早めの対応が重要です。

このような症状が見られる場合や、犬の様子について少しでも気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

犬のオトスコープ検査の流れと注意点|麻酔は必要?時間は?

オトスコープ検査は基本的に全身麻酔下で行います。

特に外耳炎の犬は耳に強い痛みを感じているため、無麻酔での検査は犬にとって大きなストレスになるからです。

犬が動くことで耳道が傷つき、出血することを防ぐためでもあります。

全身麻酔をかけることで、犬が動かない状態でしっかりと耳道の奥まで観察でき、必要な処置を安全に行えます。

耳の状態をしっかり確認し、必要な処置を行うため、検査にはある程度の時間を要します。

そのため、当日は余裕をもってお預けいただくことが一般的です。

外耳炎の場合、1回の検査ですべてが解決するわけではありません。

程度によっては複数回の処置が必要になるケースもあります。

また検査後も、基礎疾患であるアレルギーや皮膚炎のコントロールは継続して行う必要があります。

獣医師とよく相談し、不安や疑問を解消したうえでオトスコープ検査を活用していきましょう。

まとめ

オトスコープは犬の耳の奥まで観察できる内視鏡検査です。

L字型の耳道構造を持つ犬にとって、従来の耳鏡では見えなかった部分まで確認でき、洗浄や異物除去も可能になります。

外耳炎が治らない、繰り返すといった症状がある場合は、オトスコープ検査を検討してみましょう。

愛犬の耳の健康を守るため、気になることがあればぜひご相談ください。

松井山手・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

電話

電話

順番受付

順番受付

アクセス

アクセス