犬の僧帽弁閉鎖不全症で見られる咳とは?他の症状や対処法を解説

2025年11月21日カテゴリ|コラム

犬の僧帽弁閉鎖不全症で見られる咳とは?他の症状や対処法を解説

犬の僧帽弁閉鎖不全症は、高齢の小型犬に多く見られる病気です。

心臓の「僧帽弁」という弁がぴたりと閉じなくなり血液が逆流することで、咳などの症状が現れる病気です。

「最近、愛犬が咳をする頻度が増えてきた」

「動物病院で心雑音があると言われた」

もしかしたらそれは僧帽弁閉鎖不全症かもしれません。

今回はこの僧帽弁閉鎖不全症の咳について詳しく解説します。

最後までお読みいただき、僧帽弁閉鎖不全症と咳について理解を深めていきましょう。

犬の僧帽弁閉鎖不全症で見られる咳の特徴

僧帽弁閉鎖不全症の代表的な症状のひとつが咳です。

この咳は、単なる気管の刺激によるものとは異なり、心臓が大きくなり気管を圧迫することで起こります。

具体的な咳の特徴として、

- 寝起きや興奮したときに咳をする

- 夜間や早朝に咳が出る

- 運動後に咳が増える

などがあります。

ただし、僧帽弁閉鎖不全症の犬は同時に呼吸器の病気を併発することが多いとされています。

咳の頻度やタイミングで、僧帽弁閉鎖不全症とそのほかの病気を見分けることは難しいです。

「たかが咳だから」と思って様子を見ていると、実は僧帽弁閉鎖不全症のような重大な病気が隠れていることもあります。

犬の僧帽弁閉鎖不全症の症状

犬の僧帽弁閉鎖不全症では、咳以外にもさまざまな症状が見られます。

具体的な例として、

- 疲れやすい様子ある(運動不耐)

- 呼吸が早くなる(呼吸促拍)

- 倒れることがある(失神)

- お腹が膨らむ(腹水)

- 舌の色が紫色になる(チアノーゼ)

- 血を吐く(喀血)

などが見られます。

咳以外の症状が見られた場合も、僧帽弁閉鎖不全症を疑う必要があるでしょう。

犬の僧帽弁閉鎖不全症のステージ分類

僧帽弁閉鎖不全症は、アメリカ獣医内科学会(ACVIM)の基準で以下のようなステージに分けられます。

| ステージA | 心臓に構造的な異常(血液の逆流など)は認めないが、犬種的に心疾患のリスクがある。 |

| ステージB1 | 心臓に構造的な異常(血液の逆流など)があるものの、症状はなく、心拡大もない。 |

| ステージB2 | 心臓に構造的な異常(血液の逆流など)があり、症状はないものの、心拡大がある。 |

| ステージC | 現在あるいは過去に心不全の兆候(肺水腫など)の既往があり、標準的な治療に十分反応する。 |

| ステージD | 現在あるいは過去に心不全の兆候(肺水腫など)の既往があり、標準的な治療に十分反応しない。 |

咳が頻繁に出るようになるのはステージB2以降のことが多いです。

ステージB2では、ガイドライン上では投薬による治療が推奨されています。

犬の僧帽弁閉鎖不全症の検査

僧帽弁閉鎖不全症は、以下のようないくつかの検査を組み合わせて診断します。

聴診

聴診器で心雑音の有無や強さを確認します。

レントゲン検査

心臓が大きくなっていないか、肺が白くなっていないかなどを確認します。

心エコー検査

僧帽弁での血液の逆流の有無や心臓の大きさを測定します。

血液検査

心臓以外の臓器にも異常がないかチェックします。

血圧検査

血圧が高かったり低かったりしないか確認します。

僧帽弁閉鎖不全症の治療法

犬の僧帽弁閉鎖不全症の治療もACVIMからガイドラインが出ています。

治療の基本は内科的な投薬治療で、

- 血管拡張薬

- 利尿薬

- 強心薬

などが使用されます。

僧帽弁閉鎖不全症の治療は投薬治療の他に、食事療法や手術による外科的な治療も選択肢です。

手術には専門的な設備が必要なので、心臓専門の動物病院に相談しましょう。

犬の僧帽弁閉鎖不全症で起こる咳の対処法

犬の僧帽弁閉鎖不全症で起こる咳は、治療とともに減っていくことが多いです。

治療が順調に進んでいない場合は、咳の頻度が増えたり、湿った咳をしたりするようになります。

その際は肺水腫の可能性があるので、速やかに動物病院に相談をしましょう。

僧帽弁閉鎖不全症と同時に呼吸器のトラブルを併発している場合は、僧帽弁閉鎖不全症の薬の他に、咳止めや気管支拡張薬を併用することがあります。

僧帽弁閉鎖不全症の治療だけで咳が減らない場合は、追加で薬が必要なのか相談してみましょう。

まとめ

犬の僧帽弁閉鎖不全症は、早期発見・早期治療がとても重要です。

僧帽弁閉鎖不全症は適切な薬の投与や生活管理により、長く穏やかに過ごすことが可能です。

当院では僧帽弁閉鎖不全症の診察に力を入れています。

軽い咳でも放置せず、いつでもご相談ください。

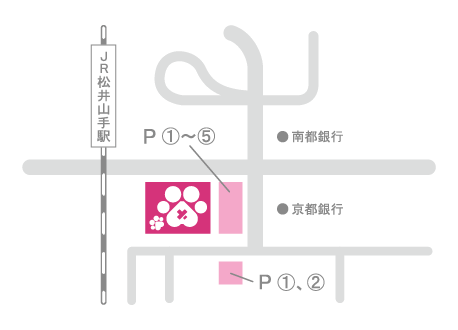

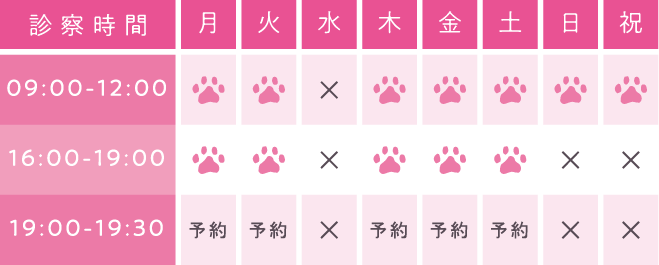

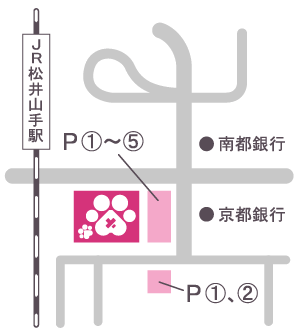

松井山手・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

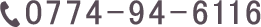

電話

電話

順番受付

順番受付

アクセス

アクセス