犬の耳血腫はどんな病気?|手術が必要になるケースを含めて獣医師が解説

2025年09月14日カテゴリ|コラム

犬の耳血腫はどんな病気?|手術が必要になるケースを含めて獣医師が解説

「最近、犬の耳が腫れてきた」

「耳をよく振ったり、かゆがったりしている」

「腫れた耳を触るとぷよぷよしているけど、痛がる様子はない」

このような症状がある場合、「耳血腫(じけっしゅ)」という病気の可能性があります。

耳血腫は、耳介(耳たぶのような部分)に血液や体液がたまり、腫れあがる病気です。

放っておくと耳の変形や慢性炎症につながることもあります。

今回は犬の耳血腫について、原因や治療法、特に手術の必要性について詳しくご紹介します。

ぜひ最後までお読みいただき、愛犬の耳の病気について知見を深めてください。

犬の耳血腫とは?

犬の耳血腫とは、耳の皮膚の内側にある血管が破れて出血し、血液が皮膚と軟骨の間にたまってしまう状態です。

外見上は、耳がぷっくりと腫れ、触るとふくらんだ水風船のように感じられることが多いです。

耳血腫は特に

- 垂れ耳の犬種

- アレルギー体質の犬

- 耳のかゆみや炎症が慢性的にある犬

に起こりやすいとされています。

耳血腫の原因

耳血腫の多くは、耳を激しく振ったりかいたりすることで起こるとされています。

耳介に物理的なダメージが加わり、血管が破れることで耳血腫につながるのです。

犬が耳を振ったりかいたりする主な原因には次のようなものがあります。

- 外耳炎

- アレルギー性皮膚炎

- マラセチアや細菌感染

- ノミ・ダニなどの寄生虫

- 外傷

耳血腫の原因には、耳の中の病気が背景にあることが多いです。

耳血腫ができた場合は原因を突き止めて根本的に治療することが大切です。

耳血腫の治療法について

耳血腫の治療には大きく分けて「内科的治療」と「外科的治療(手術)」の2つがあります。

軽度の場合は、針で中の血液を抜き、抗炎症薬を注射するなどの内科的な処置で様子を見ることがあります。

ただし、血液が再度たまりやすく、抜いても再発してしまったり、何度も同じ処置を繰り返さなければならないケースも少なくありません。

繰り返し針で血を抜いていると

- 麻酔や鎮痛のストレスが処置の度にかかる

- 針穴から感染を招くことがある

- 炎症が長引くと耳の形が変形する

といったデメリットが起こりやすくなります。

耳血腫が再発を繰り返す場合や、出血量が多く耳が重度に腫れている場合には、外科的に耳を切開してたまった血液や血餅を取り除く「耳血腫整復術」が検討されます。

手術の流れと術後の注意点

耳血腫の手術では、耳介に切開を入れて中の血液を完全に排出し、軟骨と皮膚が再度癒着するように縫合する治療が行われます。

これにより再発を防ぐとともに、耳の変形を最小限に抑えることができます。

術後は以下のようなケアが必要です。

- 抗生剤や消炎剤の投与

- エリザベスカラーの装着

- 耳の包帯固定

- 定期的な通院と処置

- 原因となった外耳炎などの治療の継続

術後2〜3週間ほどで抜糸が行われるのが一般的です。

耳は犬がストレスを感じやすい部位でもあるため、術後の管理は飼い主様と動物病院が連携して進めることが重要です。

放置するとどうなる?

耳血腫を外科治療せずに放置してしまうと、耳がしぼんだり、しわしわになったりして「カリフラワー耳」と呼ばれる特徴的な耳の変形を起こすことがあります。

また、たまった血液が吸収される過程で慢性的な炎症を引き起こし、痛みやかゆみが長期化することもあります。

見た目の問題だけでなく、耳の機能に悪影響を与えるリスクもあるため、早めの治療がおすすめです。

まとめ

犬の耳血腫は比較的よくみられる病気ですが、再発や変形を防ぐためには適切な治療が必要です。

初期には内科的治療が行われることもありますが、繰り返す場合や重度の場合は手術が最も確実な治療法です。

耳の腫れや異変に気づいた際は、できるだけ早く動物病院を受診し、適切な対応を受けましょう。

当院では、耳血腫の手術を含めた耳のトラブルにも対応しています。

「最近耳の様子がおかしい」「何度も耳血腫を繰り返している」といった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 犬の耳血腫は自然に治ることはありますか?

A1. 犬の耳血腫は自然に治ることはほとんどなく、放置すると耳が変形したり、慢性的な炎症が続いたりすることがあります。

見た目が落ち着いたように見えても、内部で問題が残るケースが多いため早めの治療が大切です。

Q2. 犬の耳血腫は必ず手術が必要になりますか?

A2. 耳血腫はすべての犬で手術が必要になるわけではありません。

軽度であれば内科的な処置で改善することもありますが、再発を繰り返す場合や腫れが強い場合は手術が最も確実な治療方法です。

Q3. 犬の耳血腫の手術後はどのくらいで元の生活に戻れますか?

A3. 犬の耳血腫の手術後はおおよそ2〜3週間で抜糸となります。

その頃には日常生活に戻れるケースが多いです。

術後はエリザベスカラーの装着や通院が必要になるため、飼い主様のサポートがとても重要になります。

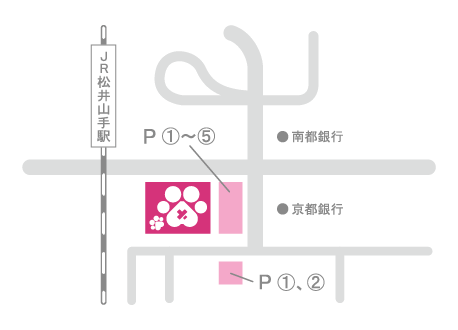

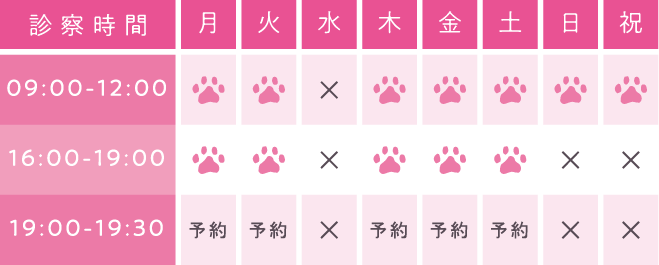

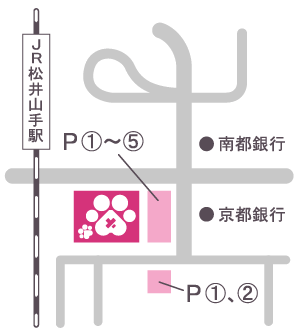

松井山手・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

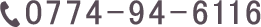

電話

電話

順番受付

順番受付

アクセス

アクセス