犬の副腎皮質機能亢進症について|その皮膚トラブルは病気のサイン?

2025年05月28日カテゴリ|コラム

犬の副腎皮質機能亢進症について|その皮膚トラブルは病気のサイン?

「うちの犬、皮膚を掻いたりもしていないのに毛が抜けてきた。」

「犬の皮膚の治療を受けているけれど、全然良くならない。」

「他に病気が隠れているんじゃないかしら。」

ということでお困りではないですか?

犬に多い内分泌疾患に副腎皮質機能亢進症という病気があり、皮膚にもトラブルが起きることがあります。

今回は犬の副腎皮質機能亢進症について詳しくお話していきます。

特に皮膚トラブルにフォーカスを当てて解説していきますので、犬の皮膚疾患についてお悩みの方は参考にしてみてください。

副腎皮質機能亢進症とは

副腎皮質機能亢進症とは副腎から出るホルモンが出すぎてしまう病気です。

このホルモンはコルチゾールといいます。

通常であれば血圧が低くなりすぎないように保ったり炎症を抑えたりするという役割があり、必要不可欠なホルモンです。

しかしこのホルモンが増えすぎてしまうと、犬の体に様々な不都合が起こってしまいます。

副腎皮質機能亢進症は別名「クッシング症候群」と呼ばれています。

副腎皮質機能亢進症は中高齢の犬で比較的よくみられる内分泌疾患です。

副腎皮質機能亢進症の症状

副腎皮質機能亢進症では

- 多飲多尿(たくさん水を飲み、たくさんおしっこをする)

- 過食

- 腹部膨満

- 皮膚の異常

などの症状がみられます。

多飲多尿

副腎皮質機能亢進症の犬で最もよく見られる症状です。

「最近よくお水を飲むし、おしっこも多くなった気がする。」

と思ったら、1日の飲水量を測ってみてください。

1日に飲む水の量が体重1kg当たり100mlを超えたら注意が必要です。

腹部膨満

コルチゾールには「異化作用」という作用があります。

異化作用とはタンパク質を分解して糖に変換する作用です。

この作用が過剰になると、筋肉中のタンパク質まで分解してしまい、筋力が落ちることが多いです。

そのほかにも肝臓が腫大したり内臓脂肪の増加も起こります。

筋肉が落ち、肝臓が腫れ、内臓脂肪が増えるとお腹が膨れてきます。

皮膚の異常

副腎皮質機能亢進症では多くの症例で皮膚トラブルがみられます。

具体的にはどんな症状がみられるのか、詳しく解説していきます。

皮膚が薄くなる

皮膚が薄くなり、いつもはあまり見えない血管が透けて見えることもあります。

皮膚が薄くなりすぎて、裂けてしまうこともあります。

脱毛

左右対称性の脱毛が特徴的です。

脱毛は徐々に進行し、範囲が広がっていきます。

副腎皮質機能亢進症の脱毛は、かゆみがない点で他の皮膚疾患との鑑別ができます。

皮膚炎が併発しているとかゆみが出ることもあります。

皮膚の石灰化

副腎皮質機能亢進症が進行すると、皮膚にカルシウム成分が沈着して石灰化が起こることもあります。

皮膚が石灰化すると、硬くゴツゴツした触り心地になります。

皮膚の感染症の併発

副腎皮質機能亢進症では免疫力が低下します。

皮膚の免疫力も下がるため皮膚の感染症が併発することもあります。

この場合は皮膚炎に対する治療で完治することは期待できません。

根本の原因である副腎皮質機能亢進症の治療が必要です。

副腎皮質機能亢進症の治療

副腎皮質機能亢進症の治療には

- 内科治療

- 外科治療

- 放射線治療

がありますが一般的には内科的に治療することが多いです。

今回は内科治療について解説していきます。

内科治療

副腎皮質機能亢進症の内科治療では飲み薬によってコルチゾールの過剰分泌を抑えます。

しかしコルチゾールの分泌を抑えすぎるとかえって危険です。

定期的に血液検査をして、適正にコントロールできているかを確認します。

検査結果に応じて薬用量を調整することが必要です。

皮膚炎が起こっている時には原因を特定し、細菌や寄生虫に対する治療を行います。

外耳炎が起きている場合には点耳薬を使うこともありますが、なるべくステロイドが含まれていないものを選択します。

医原性の副腎皮質機能亢進症の場合はステロイドの薬用量を減らすことが治療になりますね。

まとめ

犬の副腎皮質機能亢進症は一度発症してしまうと完治することが難しい病気です。

しかしなるべく早期に発見し、治療を始めることで良好にコントロールすることが可能です。

特に皮膚のトラブルは悪化してしまうと、元の状態に戻すのにはかなり時間がかかってしまいます。

当院は皮膚科診療に力を入れている動物病院です。

皮膚症状から副腎皮質機能亢進症にアプローチして治療を行うことも少なくありません。

副腎皮質機能亢進症の症状に心当たりがありましたら、お気軽に当院にご相談ください。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 犬の副腎皮質機能亢進症とはどのような病気ですか?

A1. 犬の副腎皮質機能亢進症は、副腎から分泌されるコルチゾールが過剰になる内分泌疾患です。中高齢の犬で比較的多く見られ、「クッシング症候群」とも呼ばれています。

Q2. 犬の副腎皮質機能亢進症では皮膚にどんな異常が出ますか?

A2. 犬の副腎皮質機能亢進症では、皮膚が薄くなる、左右対称の脱毛が起こる、皮膚が石灰化するなどの皮膚トラブルが見られます。

かゆみが少ない脱毛が特徴です。

Q3. 犬の副腎皮質機能亢進症はどのように治療しますか?

A3. 犬の副腎皮質機能亢進症の治療では、飲み薬でコルチゾールの分泌を調整する内科治療が中心となります。

犬の状態に応じて血液検査を行いながら慎重に薬の量を調整します。

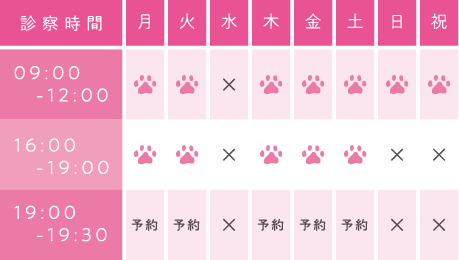

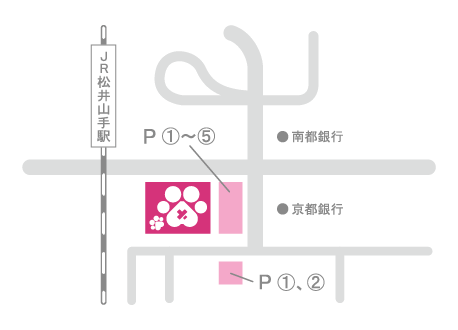

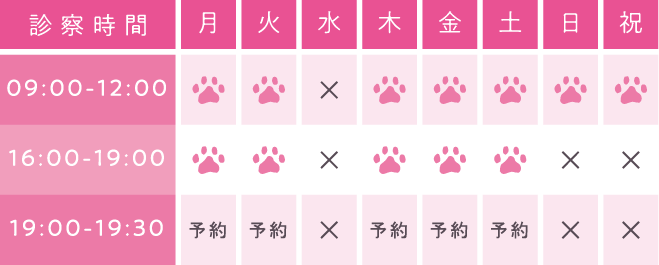

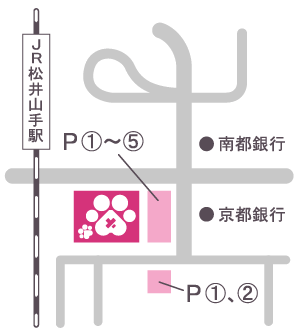

京田辺・八幡・枚方・長尾の動物病院

松井山手動物病院

電話

電話

順番受付

順番受付

アクセス

アクセス